|

Fantasma |

||||

|

Mesa redonda: Criterios de curación y objetivos terapéuticos en psicoanálisis en la actualidad Panelistas: Mabel Fuentes, Aldo Melillo, Benzion Winograd

Reportaje a Emilce Dio de Bleichmar por Betty Korsunsky, Ada Rosmaryn, Ezequiel Jaroslavsky

Criterios de curación y objetivos terapéuticos en el psicoanálisis Criterios de curación y objetivos terapéuticos en el psicoanálisis. Escuela Americana por José Antonio Valeros

Objetivos terapéuticos y criterios de curación en la obra de Heinz Kohut por Jorge Schneider

por Santiago Korin

Reseñas

por Mabel Fuentes

El sujeto desde la perspectiva lacaniana por Leonardo Peskin

por María Pía Vernengo

Comentarios de textos

Sexo y amor, anhelos e incertidumbres de la intimidad actual Emiliano Galende por Paula Marrafini

Depresión: ¿enfermedad o crisis? Una perspectiva psicoanalítica Benzion Winograd por Paula Marrafini

Revista Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados Nº29 |

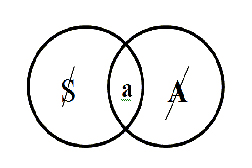

por Mabel Fuentes I. ¿Fantasía o fantasma? Consideraciones terminológicas En el idioma castellano corriente la palabra fantasía es usada para referirse a la actividad psíquica de la imaginación y a sus producciones (facultad de evocar imágenes, es decir, rastros de impresiones sensoriales, de inventar, crear o concebir). Está vinculada a la ilusión como error producido por la esperanza -poco fundada en lo real- respecto al cumplimiento de un deseo. También es considerada una idea falsa, referida a temores o suposiciones, que existen en la mente, pero no en el mundo. La palabra fantasma es usada para indicar la aparición con forma de ser real de algo imaginado o de un ser inmaterial, por ejemplo, el alma de un difunto. También a la persona disfrazada o al espantajo usados para simular la aparición de un espectro. El término alemán Phantasie, en su uso coloquial, es semejante a lo que en castellano entendemos por fantasía. Para referirse a lo que en castellano entendemos como fantasma disponen del término Phantom. En la obra de Freud, la palabra Phantasie adquirió connotaciones conceptuales diversas (véase II). En el idioma inglés, phantasy o fantasy responden al concepto de imaginación, fantasía, ensueño. En tanto disponen del término ghost para indicar fantasma, aparecido, espectro. Susan Isaacs (autora kleiniana) propuso en "Naturaleza y función de la fantasía" (1948) usar "fantasy" para los sueños diurnos y "phantasy" para el contenido primario de los procesos mentales inconscientes. Para los autores kleinianos, la noción de fantasía desempeña un lugar fundamental en la teoría. "Las fantasías son, en primer lugar, los representantes psíquicos de instintos libidinales y destructivos [...] se elaboran también como defensas y como realizaciones de deseos y contenidos de ansiedad" (14). En la lengua francesa, "fantasme" se corresponde con nuestro español "fantasía": "producción de la imaginación por la cual el yo busca escaparse de la influencia de la realidad" (27), en tanto "fantôme" designa al fantasma como espectro. Lacan usa el término fantasme tanto para referirse a la palabra castellana "fantasía" en su uso coloquial, como para designar el concepto freudiano de fantasía, así como también para nombrar la noción nueva que introduce, y que en castellano usamos los psicoanalistas como "fantasma fundamental". Probablemente la preferencia de los autores lacanianos por el uso de la palabra fantasma se deba a la influencia recibida por la traducción al castellano del Diccionario de psicoanálisis de J. Laplanche y J.-B. Pontalis (15). Este concepto de Lacan figura, sin embargo, traducido en los Escritos en ocasiones como fantasía y otras veces como fantasma. II. La noción de fantasía en la obra de Freud En el apartado del libro de los sueños referido a la elaboración onírica secundaria (Capítulo VI), Freud menciona el papel de las fantasías o sueños diurnos como escalón preliminar de los síntomas histéricos agregando que "[...] además de tales fantasías conscientes existen otras -numerosísimas- que por su contenido y procedencia de material reprimido tienen que permanecer inconscientes". Freud resalta el término "sueños diurnos" aplicado a las fantasías diurnas conscientes, ya que tienen en común con los sueños el ser realizaciones de deseos: "[...] tienen en gran parte como base las impresiones provocadas por sucesos infantiles y sus creaciones gozan de cierta benevolencia de la censura" (1). La elaboración secundaria del sueño intenta constituir con el material onírico algo como una fantasía diurna. Cuando dicha fantasía se encuentra constituida de antemano y guarda relación con las ideas latentes del sueño, pasa con facilidad al contenido manifiesto del mismo. "Existen pues sueños que no consisten sino en la repetición de una fantasía diurna que ha permanecido, quizás inconsciente" (1). En "Los dos principios del funcionamiento mental" (1910-11), Freud plantea las relaciones de la fantasía con la realidad. La sustitución del principio de placer por el principio de realidad que allí propone, deja libre de confrontación una actividad mental a la que se le permite regirse únicamente por el principio de placer: "Esta actividad es el fantasear, que se inicia en los juegos infantiles, para continuarse posteriormente como sueños diurnos [...]" (2). Estos sueños diurnos pueden ser conscientes o inconscientes, y son susceptibles de originar tanto sueños nocturnos como síntomas neuróticos. También intervienen en la producción artística: "[...] el poeta hace lo mismo que el niño que juega: crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio; esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo resueltamente de la realidad [...] mucho de lo que, siendo real, no podría procurar placer ninguno puede procurarlo como juego de la fantasía [...]" (3), tanto para el poeta como para su auditorio. Las mociones pulsionales insatisfechas son las fuerzas impulsoras de las fantasías, y "cada fantasía es una satisfacción de deseos, una rectificación de la realidad insatisfactoria". "[...] la poesía, como el sueño diurno, es la continuación y el sustitutivo de los juegos infantiles" (3). Son estados psíquicos preliminares de los síntomas neuróticos. Resumiendo, desde Freud, la fantasía es una actividad psíquica presente en la vida corriente (juego de los niños, ensueños diurnos, elaboración secundaria del sueño, creatividad en el artista, disfrute de las producciones del arte) que puede en determinadas condiciones generar síntomas neuróticos, constituyendo un estadio preliminar de los mismos. Tales condiciones a veces son cuantitativas (su exacerbación) y otras veces están relacionadas con la relación de la fantasía correspondiente con los sistemas inconsciente y preconsciente: "Las fantasías inconscientes, o lo han sido siempre, habiendo tenido su origen en lo inconsciente, o, lo que es más frecuente, fueron un día fantasías conscientes, sueños diurnos, y han sido luego intencionadamente olvidadas, relegadas a lo inconsciente por la 'represión' [...] la fantasía inconsciente integra una importantísima relación con la vida sexual del individuo, pues es idéntica a la que él mismo empleó como base de la satisfacción sexual, en un período de masturbación" (7). El contenido de las fantasías inconscientes en los neuróticos es similar a las situaciones creadas por los perversos para su satisfacción sexual en la realidad. Como vemos, la fantasía desempeña un papel importante en la masturbación del niño y del adulto. En su artículo "Pegan a un niño" (1919), Freud desarrolla ampliamente estas cuestiones. Allí se despliega esta frase -que describe una escena imaginada como soporte de la satisfacción masturbatoria- y se examinan sus relaciones con el sadismo y el masoquismo, el complejo de Edipo y las cuestiones de la ubicación del sujeto en esa escena. Freud analiza esta fantasía -que en última instancia esta referida al deseo de recibir una satisfacción sexual y amorosa por parte del padre- a través de una serie de sustituciones de los personajes (del soñante y del padre) y una serie de inversiones gramaticales que recuerdan las propuestas en "Pulsiones y destinos de pulsión" (1915), revelando que la frase que describe la escena que acompaña al onanismo: "pegan a un niño", tan enigmática al principio, está vinculada con dos pasos previos: uno, susceptible de ser recordado, "el padre pega a un niño"; el otro, inconsciente y reprimido, tiene un carácter masoquista, "yo soy pegado por el padre". Ese "ser pegado" contiene a la vez culpa y erotismo: "no es sólo el castigo de la relación genital prohibida, sino también su sustitución regresiva" (8). Esta fase intermedia reprimida e inconsciente sólo puede ser reconstruida en el análisis. Observamos lo complejo y dificultoso de situar la noción de fantasía (Phantasie) en Freud respecto de los sistemas Cc.-Inc.-Prec. En un apartado de su artículo "Lo inconsciente" (1915), Freud nos presenta a las fantasías como ramificaciones de impulsos inconscientes, con un alto grado de organización, apenas diferenciadas de los productos del sistema Cc., pero al mismo tiempo son inconscientes e incapaces de conciencia. "Pertenecen, pues, cualitativamente, al sistema Prec.; pero efectivamente al Inc.". Son productos "mestizos". "De esta naturaleza son las fantasías de los normales y de los neuróticos, que reconocimos como fases preliminares de la formación de sueños y de síntomas". Por último, Freud considera la existencia de protofantasías o fantasías originarias (Urphantasien). Se encuentran de modo muy general en los seres humanos y su explicación sería filogenética. Sus contenidos se refieren a la vida intrauterina, escena del coito entre los padres, castración y seducción: o sea, temas referidos a los orígenes, por lo que algunos autores prefieren considerarlos como mitos colectivos cuya universalidad está relacionada con su conexión con el complejo edípico. III. El fantasma en la enseñanza de Lacan Lacan usa "fantasme" (que podría traducirse por fantasía pero se tradujo más habitualmente como fantasma) tanto para referirse al concepto freudiano (cuya amplitud hemos recorrido) como para designar lo que él introduce como concepto nuevo. Le da una fórmula matemática: $<> a (Sujeto barrado losange objeto a). El <> (rombo o losange) indica una relación de doble implicación (implicación recíproca) entre los términos que une, es decir:

y recíprocamente:

Así como en lógica de enunciados decimos “Si p entonces q”. También

el losange (<>) indica los signos

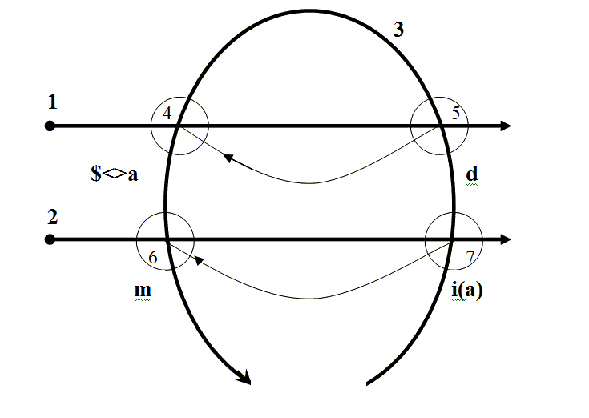

Lacan designa con esta fórmula la relación del sujeto del inconsciente (sujeto barrado) con el objeto causa del deseo (objeto a), indicando una relación estable del sujeto con aquello que lo causa en su deseo y, por ende, lo divide. En este sentido (ya que el uso en plural -fantasmas- suele superponerse a las fantasías en sentido freudiano), el concepto y su fórmula correspondiente aparecen por primera vez en el grafo de la constitución del sujeto -también llamado grafo del deseo- presentado en el Seminario 5. Las formaciones del inconsciente (1957-1958). En las últimas clases de ese seminario introduce en el grafo un segundo piso. Allí aparece la fórmula del fantasma (sujeto barrado losange objeto a) como respuesta al deseo del Otro (indicado con d minúscula). DIBUJO 1: Grafo del deseo

Referencias: 1. Cadena significante del Otro 2. Cadena significante del sujeto 3. Vector de la intención del hablante 4. Mensaje del Otro 5. Código (fórmula de la pulsión) 6. Mensaje del sujeto 7. Código (lenguaje) $ <> a. Fórmula del fantasma d. Deseo del Otro m. Yo (moi) i (a). Imagen del semejante

En el grafo, el fantasma es lo que separa el piso superior correspondiente a la cadena significante del Otro (el discurso efectivamente pronunciado por los padres) de la cadena significante del sujeto (referencias 1 y 2 en el dibujo 1). A nivel del mensaje en la cadena significante del sujeto (referencia 6 en el dibujo 1), un significante de producción propia sustituye al significante traumático que integra la cadena significante del Otro. Esto resulta posible si en momentos instituyentes el mensaje dirigido por la madre al niño fue interdictado por la función paterna: mensaje de “no” sobre el mensaje de la madre (respecto a su deseo de tomar al niño como su falo faltante) (referencia 4 del dibujo 1) Esta posibilidad de metaforizar, es decir, de sustituir un significante (del deseo del Otro) por otro significante (de producción propia), genera una separación entre las dos cadenas significantes (la del sujeto y la del Otro). Así, el que deviene por ello sujeto (dividido) no será más hablado “en bruto y en directo” por el Otro, sino bajo la forma de su inconsciente. “El inconsciente es el discurso del Otro”, nos indica Lacan. La separación de ambas cadenas significantes está mantenida gracias al fantasma. Ésa es la estructura de la neurosis (tanto histérica como obsesiva). El neurótico confunde la falta en el Otro con su demanda (fórmula de la pulsión, referencia 5 del dibujo 1), ya sea sosteniendo el deseo como insatisfecho o como imposible evita la confrontación con la angustia, que en cambio se hace evidente cuando sólo está cubierta por el objeto fóbico. El grafo del deseo, introducido en el Seminario 5, continúa su desarrollo a lo largo del Seminario 6. El deseo y su interpretación (1958-1959) y llega a su culminación en el escrito “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo” (1962) Hasta ese momento Lacan no despliega la fórmula del fantasma (sujeto barrado losange objeto a) en los dos términos que la constituyen. Se trata de la respuesta, como tal, imaginaria, a la pregunta por el deseo del Otro, ya que el deseo del Otro es una x, un enigma permanente, deseo siempre de otra cosa. El sujeto (barrado) responde con su yo (moi) a la pregunta que se hace: ¿Che vuoi? ¿Qué me quieres? ¿Qué quieres de mí respecto a yo (moi)? A este ¿Che vuoi? (¿Qué quieres?) Lacan lo toma de una novela de Cazotte, El diablo enamorado, evocando la relación del superyó -encarnado en la voz cavernosa del diablo- con aquel que con él pacta para obtener el cumplimiento de todos sus deseos. La pregunta por el deseo del Otro toma ese matiz diabólico debido a la indeterminación que encierra: ¿dónde termina el deseo y empieza su goce? Hasta dónde la sujeción al Otro, la demanda de su amor, sostienen “el pisoteo de elefante del capricho del Otro”. “Es ese capricho […] el que introduce el fantasma de la Omnipotencia no del sujeto, sino del Otro donde se instala su demanda […] y con ese fantasma la necesidad de su refrenamiento por la Ley” (20). Ante el deseo del Otro como opaco, oscuro, el sujeto está sin recursos, indefenso: “He aquí el fundamento de lo que en análisis ha sido situado como la experiencia traumática” (17). Es la relación del yo al otro [líneas de retorno en el dibujo 1, m- i(a)] la que pone remedio a esa indefensión situando algo como un señuelo a nivel del piso superior ($ <> a)- d. Esta relación entre los dos pisos del grafo del deseo (dibujo 1) se hace posible porque la imagen del otro i (a) permite advertir la castración a nivel imaginario: -φ. Lo que le falta a la imagen deseada (lo es debido a la investidura narcisista que recibe) será el antecedente del objeto causa del deseo: el a. A la pregunta ¿Qué me quieres?, se pide al Otro que responda en términos de pulsión (referencia 5 en el dibujo 1). El yo (moi) toma función de objeto en el fantasma. Objeto ofrecido al deseo del Otro que acota su infinito deslizamiento metonímico, congelándolo en una respuesta tranquilizadora: “no quiere más que eso”, que sea su bomboncito, su basurita, su muñequita, su tesoro, su cruz [...] (objeto a oral, anal, mirada, voz...) [...] algo toma valor de objeto privilegiado y detiene este deslizamiento infinito… (del significante).[...] un objeto a toma en relación al sujeto este valor esencial que constituye el fantasma fundamental donde el sujeto se reconoce él mismo como detenido (fijado) en relación al objeto [...]” (19). El “ser” del niño se aliena en una falsa respuesta, forzado por la necesidad de ocupar algún lugar en el deseo de ese Otro que viene respondiendo a sus primeras demandas y que se ha vuelto indispensable para él, más allá del plano de la necesidad. Estática del fantasma, pariente de lo estatuario del yo (moi), de la muerte en la imagen coagulada de sí, contrapuesta al movimiento incesante del sentido en el significante. Por un lado, gramática del fantasma, por el otro retórica del inconsciente (metáfora y metonimia) en la producción del sujeto como efecto de discurso. Como

vemos, el fantasma adquiere características paradójicas, es un recurso

frente al deseo del Otro y, por consiguiente, un remedio contra la

angustia, y en última instancia contra un goce inconmensurable; por medio

del significante fálico

En estos primeros tiempos de la enseñanza de Lacan, el objeto a todavía no ha sido definido completamente. La noción que le antecede es la de objeto fálico. “Para gustarle a la madre […] basta y es suficiente con ser el falo” (16). El falo como lugar de lo que le falta a la madre, y, por lo tanto, el niño aspirará a ocupar ese lugar, tenderá a identificarse con el objeto del deseo de la madre. Para devenir sujeto del deseo es necesario haber sido desalojado de ese lugar, efecto de prohibición que hace a la función paterna y permite la puesta en marcha de la metáfora. Nombre del Padre Deseo de la Madre ------------------------ ------------------------- Deseo de la Madre X

El

objeto fálico que mediaba entre la madre y el niño se eleva a la categoría

significante: de φ a

Es así que el sujeto puede tomar su propia palabra a nivel del mensaje (referencia 6 en el dibujo 1) A nivel del Edipo masculino habrá que negativizar el valor fálico del pene. El hombre tiene que renunciar al goce masturbatorio para hacer del cuerpo de una mujer (o parte del mismo) metáfora del goce perdido, goce incestuoso. Así pasa del - φ (menos fi) al objeto a. Alguna parte del cuerpo femenino pasará a representar la causa de su deseo. Entre el desarrollo del concepto de falo como objeto φ (fi minúscula) y la noción de objeto a como causa de deseo hay interpolados dos aportes:

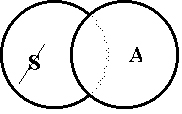

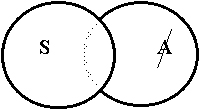

DIBUJO 2: Dos versiones de la alienación DIBUJO 3: Operación de separación

El objeto a así constituido, es el objeto de la pulsión transformado en objeto causa del deseo, ése es el objeto del fantasma, lo que sostiene el deseo del sujeto, lo que lo divide, lo castra, y por ello causa al sujeto en su deseo. Hay una relación de doble implicación: Si

$ entonces a

que se escribe

$ Si

a entonces $

que se escribe

a Por lo tanto: $(una de las lecturas posibles del rombo o losange <>) El objeto a tiene su soporte corporal, se trata de los aparejos del cuerpo que están “listos para suministrar” lo que el fantasma “va a llevar” (Seminario 14), que difiere de aquello con que los cuerpos pueden aparearse. Se trata del “seno, el escíbalo, la mirada, la voz, estas piezas separables, sin embargo profundamente religadas al cuerpo” (25). Es una operación de estructura lógica, efectuada sobre el “hablante” y no sobre lo “viviente”. El modelo de estas formas del objeto a es la placenta (Seminario 10). Está en el cuerpo de la madre pero no le pertenece. Tampoco al cuerpo del niño. Es un órgano intermediario entre ambos que cae como desecho después del parto. Metáfora de la división subjetiva, división del sujeto, división del Otro, lo que resta, es el objeto a. El fantasma es el modo en que el Otro se mantiene presente en la estructura neurótica –y al mismo tiempo intermediado-, sea como relación con la causa del deseo, sea como forma de ofrecerse al goce del Otro. Ofreciendo el yo (moi) como objeto al goce del Otro, el neurótico se preserva de confrontarse con un goce más absoluto, por ejemplo, en relación directa con su cuerpo. Es por eso que Lacan dice que el fantasma es una defensa frente al goce del Otro. “Pues el deseo es una defensa, prohibición de rebasar un límite en el goce” (20). Recapitulando: 1. El fantasma es la respuesta que el sujeto construye al enigma del deseo del Otro. 2. El fantasma es el sostén o soporte del deseo. 3. El fantasma es una defensa frente al goce del Otro. 4. El fantasma es aquello a través de lo cual “somos gozados” por el Otro. Esta última posibilidad (Seminario 18) es la que determina que en la cura analítica de las neurosis el fantasma sea el eje alrededor del cual se opera la transformación del goce en deseo, angustia mediante (del goce al deseo hay un paso lógico necesario que es la angustia). Se trata de poner en evidencia que no sólo el goce está prohibido, sino que es imposible. Hay un viraje en la posición del sujeto: pasa de estar ofrecido a través de su yo (moi) como objeto al goce del Otro, a estar causado en su deseo por el objeto a que lo divide: “En ese punto de falta tiene que reconocerse el sujeto” (24). A esto se denomina travesía o atravesamiento del fantasma fundamental, uno de los pilares en los que Lacan se apoya para decir que el análisis es terminable.

Bibliografía1. Freud, Sigmund.: La interpretación de los sueños, O.C., vol. 2, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 2. — : "Los dos principios del funcionamiento mental", O.C., vol. 5, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 3. — : "El poeta y los sueños diurnos", O.C., vol. 4, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 4. — : "Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad", O.C., vol. 4, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 5. — : "Generalidades sobre el ataque histérico", O.C., vol. 4, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 6. — : "La novela familiar del neurótico", O.C., vol. 4, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 7. — : "Lo inconsciente", O.C., vol. 6, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 8. — : "Pegan a un niño", O.C., vol 7, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974. 9. Fuentes, Mabel.: "Del analista en el fantasma", trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Carteles del Area de Lecturas Lacanianas de la AEAPG, 1994. 10. — : "El yo y el fantasma", trabajo presentado en las Segundas Jornadas de Carteles del Area de Lecturas Lacanianas de la AEAPG, 1995. 11. — : "El afecto desde Lacan", conferencia preparatoria para las XX Jornadas de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de la AEAPG, 2001. 12. — : "Adolescencia y fantasma", trabajo presentado en las XXII Jornadas de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de la AEAPG, 2003. 13. — : "Sobre la clínica de borde", Revista de la AEAPG. Psicoanálisis contemporáneo, nº 28, 2003. 14. Isaacs, Susan: Naturaleza y función de la fantasía, en Desarrollos en psicoanálisis. Ediciones Hormé, 1971. 15. Laplanche, J. y Pontalis, J.B.: Fantasma, en Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Editorial Labor, 1971. 16. Lacan, Jacques: El Seminario. Libro5, Las formaciones del inconsciente, Buenos Aires, Paidós, 2001. 17. — : "El Seminario. Libro 6, El deseo y su interpretación" (inédito). 18. — : El Seminario. Libro 7, La ética del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1991. 19. — : El Seminario. Libro 8, La transferencia, Buenos Aires, Paidós, 2003. 20. — : "Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano", en Escritos 1, México, Siglo XXI, 1972. 21. — : "Kant con Sade", en Escritos 2, México, Siglo XXI, 1972. 22. — : "Posición del inconsciente", en Escritos 2, México, Siglo XXI, 1972. 23. — : "El Seminario. Libro 10, La angustia" (inédito). 24. — : El Seminario. Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1986. 25. — : "El Seminario. Libro 14, La lógica del fantasma" (inédito). 26. — : "El Seminario. Libro 18, De un discurso que no fuera de la apariencia" (inédito). 27. Rey-Debove, J. y Rey, A.: Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, 9ª Edición, París, 1993.

|