“Creo en tan poco como en la muerte”

Sigmund Freud

Finalicé en 2024 una de las carreras de posgrado que ofrece la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados en Convenio con UnLam, la Especialización Clínica en Psicoanálisis de Adultos. Tenía por delante la valiosa instancia de elaboración y presentación de un Trabajo Final Integrador, cuyo logro implicaría un cierre, a la manera de una investigación académica que me permitiera abrochar el esfuerzo realizado: el recorrido de profundo aprendizaje teórico y clínico que la AEAPG ofrece -por un lado- con el resultado personal de alcanzar un título universitario de posgrado -por otro-.

En el mientras tanto de la vida, muró mi única hermana, Roxana, a la temprana edad de 53 años, luego de atravesar una difícil enfermedad cuyo proceso tuve el honor de acompañar. Habíamos perdido, siendo muy niñas, a nuestra madre, y durante los duros meses de la última agonía de Roxana ambas veíamos -aunque no nombrábamos- la sombra de aquel otro viejo duelo primitivo, constituyente y sideral, que sobrevolaba como pájaro oscuro esos días en los que haríamos lo imposible por enhebrar el amor y la esperanza a cada minuto de su resistencia. Una de nosotras se quedaría con la memoria de ambas a cuestas, la otra se llevaría consigo los secretos que jamás volveríamos a compartir.

Para cualquier ser humano la muerte -propia, ajena- es un potencial proyecto conocido: se sabe que anda por allí, al filo de cualquier mediodía, a la vera de un descuido, en los costados del tiempo que vamos dejando pasar como si corriese un río cuyas gotas salpican en el frescor del cándido verano, pero que no detiene su infinito caudal. Sin embargo, ni el tiempo es infinito ni la muerte es una meta que podríamos conciliar con el sentido de la realidad: estamos vivos para siempre, en un presente continuo en el que algún día moriremos sin ser testigos de nuestra partida ni conscientes de nuestra ausencia entre quienes nos continuarán.

La muerte es inconcebible, como dice Freud (1915) al proponer que el inconsciente nos supone inmortales, o, aún más complejo, cuando señala que toda vez que pensamos en el momento de nuestra muerte “sobrevivimos como observadores”.

Lo cierto es que un día, pese a que era un evento esperado -aunque impensable- mi hermana finalmente murió. Ese día se hizo un silencio universal en el territorio donde hasta horas antes acontecían habitualmente los proyectos, los sueños, las palabras: todas las cosas destinadas a existir en algún lugar del futuro o del pasado habían detenido pavorosamente la respiración y quedaban convertidas en piedra inmóvil. Entre el porvenir y la nostalgia, entre los recuerdos palpables -sensibles- y las añoranzas de deseos que jamás serían logrados. En la memoria de una lucha que ella dio y que sostuvimos unidas, codo a codo, mientras aún se aferraba a la vida. Un borde hacia algo que, tal vez después, se iría conformando como el esbozo de una lucha que yo debería seguir dando sin ella, o con ella, o a pesar de mí o gracias a las dos, en ese trabajo del dolor y del amor que llamamos duelo.

¿La despedida había comenzado antes? ¿O comenzó ese lunes, cuya noche previa había sido blanca y luminosa a la luz de una luna llena que -sin saber- nos habíamos quedado mirando insomnes en la duermevela de una vigilia imposible?

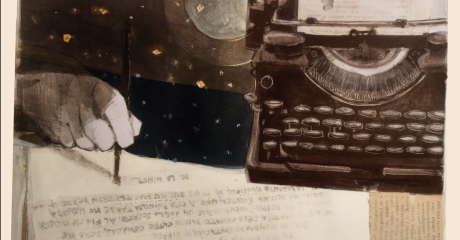

El silencio había ido llegando, un ensimismamiento necesario. Pero desde esa tarde no pude volver a escribir. Nada. La tesis quedó dormida en los cajones de un desorden externo visible y a la vez profundamente íntimo. Públicamente escondido. Pese a múltiples intentos, la última coma de la última página en la que habíamos trabajado me observaba con la mudez del desconcierto. Mi querida directora de Tesis, la Dra. Beatriz Rodríguez, cuya sensibilidad había acompañado el proceso en sigilo, me invitaba cada tanto a un encuentro al que yo asistía con páginas en blanco, o al que faltaba con falsas disculpas en las que ambas intentábamos creer. Pero no pude volver a escribir. Ni a leer. Ni a cantar. Ni a dormir. Ni a pensar. Ni siquiera a respirar sin que una quemazón de cuchillo herrumbroso, rancio, me golpeara de punta a punta la existencia, con el filo a contrapelo del sentido de las cosas. Las páginas en blanco brillaban ante mis ojos, y las palabras -arañitas abecedarias, como las llamaba Cortázar- dejaron de visitarme, para comenzar a faltar.

¿De dónde nacen las palabras? ¿Escribimos porque pensamos? ¿Pensamos porque escribimos? Si a veces se aparecen en medio del silencio como pidiendo ser derramadas, o se arman y desarman en el papel y nadie sabe muy bien -al menos yo no sé- cómo es que luego configurarán una idea, desmembrándose entre sí para construir un reencuentro con su autor y la hoja en blanco.

Escribir es un movimiento que irrumpe: pulsa en medio de las horas como quien deja caer una pequeña piedra en una laguna antes muda, clavada en la mitad del día, con un eco que empuja hacia el territorio copioso de la realidad todo aquello que nos ata a los ruidos del trajín cotidiano. El mundo se aletarga, se aquieta, y en el teclear de una escritura se va hilando el tejido de algo que saltará ante mi vista como frases ya hechas que no dije yo y que, sin embargo, me vendrán a pedir una autoría ante la que me sentiré en silencioso plagio. ¿Sucederá lo mismo a cada escritor con sus palabras?

Casi como síntoma de una retracción narcisista del duelo, mis palabras y yo nos habíamos perdido. Toda vez que intentaba sentarme y leer, sentarme y pensar, sentarme y armar una oración, una ola de tristeza arrasaba con el puro sentido de la voluntad. Como si el amor, como si los invisibles -¿inmortales?-caminos del amor se hubiesen quedado secos y sin nombre.

Anduve durante unos meses en esa ciénaga. Un poco a tientas, preguntándome muy a menudo si lo que me estaba sucediendo era que ya no podría continuar con aquello de trabajar y amar. Como a oscuras.

Hasta que en uno de nuestros encuentros fallidos -por ausencia de mis palabras- Beatriz me preguntó a qué se dedicaba mi hermana. “Era filósofa”, le dije. Entonces Beatriz intervino: “Por qué no intentás hablarle? ¿Por qué no le escribís la tesis a ella? Hablémosle de psicoanálisis, hablémosle de filosofía, comencemos a hablarle de la vida y de la muerte.”

Conmovida hasta los huesos por el tímido hilo de luz que aparecía ante mis ojos, muda frente la página vacía, por esos días comenzaron a aparecer recuerdos muy antiguos de la privada historia acerca del origen de las palabras entre mi hermana y yo: los libros compartidos, la fascinación común por la poesía, la curiosidad que habíamos adquirido en la infancia robando libros olvidados de una vieja biblioteca del caserón de Palermo, desempolvando páginas amarillentas y sembrando en nuestros corazones las semillas de un mundo floreciente de ideas y pasiones por venir. Nuestras cartas, nuestras confesiones, nuestras diferencias, nuestras lealtades. Escribíamos para divertirnos, para comunicarnos, para querernos. Escribíamos para vivir.

Regresaron a mí sus sarcásticas e inteligentes críticas al psicoanálisis, que yo incentivaba enviándole recortes de textos, frases, citas de Freud. Se peleaba con ellas, discutía con altura e inteligencia, pero poco a poco fue cediendo a los embrujos de la bella escritura del Maestro al punto de enamorarse de las Obras Completas y leer muchos de sus artículos por puro placer literario. Cada tanto, casi a su pesar, le surgía alguna pregunta profunda y sagaz que la mayor parte de las veces yo no alcancé a clarificar. Intelectualmente nunca estuve del todo a su altura y jamás pude digerir verdaderamente sus tomos de filosofía, intrincados y complejos. Derrida, Deleuze, sus inmensos conocimientos sobre el pensamiento crítico humano, que muchas veces utilizaba -para su mal- como elevada herramienta de negación.

Las palabras habían nacido entre nosotras, habíamos sido habladas por la misma lengua, teníamos un tendal de lazos enhebrados en recuerdos, dolores, sueños, reproches, soledades, aprendizajes. Su filosofía y mi psicoanálisis, las ausencias y los amores, la vida entera entre ella, las palabras, y yo. Que no habían muerto con mi hermana aquel lunes amanecido de una última luna llena, sino que esperaban, honrando su memoria, el momento preciso para regresar. Volvían húmedas, tristes, como retornadas de un exilio huérfano, como condenadas a la espera en una intemperie de invierno sin sol.

Como Eros, habían sobrevivido.