No se nace escritor, se nace bebé.

Hebe Uhart

En el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que consultan por dificultades en la escritura, ubico una singular problemática que, en general, no es tenida en cuenta y que se refiere al trabajo escolar con la escritura creativa. Las consultas suelen referirse a la alfabetización, omisión de letras, falta de separación entre palabras, inversión de los grafemas de una sílaba, dificultades ortográficas, organización del texto escrito, coherencia textual, desarrollos acotados, pobreza simbólica, entre otras.

En las consultas advierto que la escritura creativa ha sido vivenciada como una tarea obligatoria y pocas veces como una actividad placentera ligada a la creatividad, la invención y el juego. De hecho, muchas niñas y niños dicen “no me gusta escribir, me aburre” frente a cualquier propuesta que solicite la escritura de un relato o historia inventada. A lo largo de su trayectoria escolar, han construido una noción restringida de lo que significa escribir: dejaron de concebirla como un desafío de invención para verla solamente como una técnica sujeta a exigencias normativas (gramática, ortografía, prolijidad). Nos encontramos así con chicas y chicos que evitan o rechazan la escritura porque no la sienten como propia.

Entiendo que la escritura creativa no es relevante en la propuesta educativa actual. Hay pocos momentos destinados a este tipo de escritura que recurre a la creación e imaginación. El objetivo que se propone la escuela, y en el que circunscribe la dimensión de la escritura, está referida a formar lectores y escritores que puedan manejarse en este mundo atravesado por la cultura letrada.

Resulta interesante preguntarse si los aspectos “útiles” de la escritura son los únicos que le competen a la escuela como institución educativa formadora de las infancias. La exigencia de rendimiento y productividad ha desplazado otras tareas menos requeridas por la sociedad actual.

La enseñanza de la escritura en la escuela está centrada por lo general en los aspectos normativos. Las propuestas que incluyen la escritura creativa son acotadas. La corrección en estos casos se dirige nuevamente a la cohesión y coherencia, sin embargo la palabra del niño y la niña como representativa de su propia voz no resulta relevante.

La mirada que las y los docentes le devuelven a los niños acerca de sus escrituras los induce a construir una noción de la escritura ligada a los aspectos normativos. En general no recibimos como motivo de consulta dificultades en las posibilidades simbólicas y creativas para escribir. Formar escritores para la escuela actualmente es formar sujetos que disponen de la capacidad de elaborar escrituras claras y competentes para manejarse en este mundo.

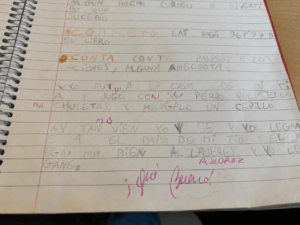

El sueño del tigre saltarin.

Un dia en berukoa habia un zoológico era muy bueno estaba la tigresa que saltaba el aro de fuego la llamaban el salta aros cualquir aro paso el electronico el aro de hielo Tanbien el aro de fuego y el de sierreas el ermano de la tigresa queria saltar aros pero no podia intento saltar el aro de fuego pero se quemo tamviem quería saltar el magamus el aro que tiene todo en uno practico y practico y salto el aro de fierro

FIN

“Yo no sé escribir” dice Esteban y escribe el siguiente cuento:

Un día en Berukoa había un zoológico. Era muy bueno. Estaba la tigresa que saltaba el aro de fuego, la llamaban el salta aros. Cualquier aro pasó, el electrónico, el aro de hielo, también el aro de fuego y el de sierras. El hermano de la tigresa quería saltar aros pero no podía. Intentó saltar el aro de fuego pero se quemó, también quería saltar el Magamus, el aro que lo tiene todo en uno. Practicó y practicó y saltó el aro de fierro. Fin.

Vemos que ante escrituras como la de Esteban frecuentemente se interviene de manera precipitada en la corrección de la ortografía y la sintaxis. La representación que los chicos tienen acerca de su escritura y de lo que significa escribir se va construyendo a partir de lo que los adultos les transmiten al leer sus escritos. Por eso Esteban dice que no sabe escribir. ¿De qué modos intervenir sin aplastar el sentido de la escritura como proceso creativo, sin inhibir el deseo de escribir?

Resulta riesgoso abordar los aspectos normativos de la escritura salteando su contenido porque se invisibiliza al niño como autor, como le pasa a Esteban en la escuela. Si se responde desde un lugar de saber que transmite un concepto de escritura referido únicamente a los aspectos normativos se puede borrar tanto su sentido de creación y juego como el valor de la escritura en tanto lugar de autoría. Como ilustra Gianni Rodari: “El cedazo de la corrección retiene y revaloriza las piedritas, dejando pasar el oro”. (2005:123)

Borges (1974) señala que los escritores están preocupados por lo correctamente escrito, la repetición de unas sílabas cacofónicas por ejemplo y sin embargo no están centrados en el texto. La forma es privilegiada en desmedro de lo que transmite el texto. Y si hay errores, dice, es porque la pasión del tema tratado manda en el escritor. Subordinan la emoción a una etiqueta indiscutida.

Es necesario ubicar que la institución escolar construye subjetividad, participa de la imagen que el alumno constituye de sí mismo y participa de su desarrollo. Para un niño y una niña es muy diferente encontrarse con una figura docente lectora de su producción que se interese por su voz, su palabra, a encontrarse con una devolución que dirija su mirada a lo que no pudo alcanzar para los objetivos pedagógicos propuestos.

¿Cómo conceptualizamos la escritura de un modo que no borre la subjetividad?

Acerca de la definición de escritura Roland Barthes diferencia tres determinaciones semánticas: la que remite al acto manual de la scripción y a su producto material –scriptura-, la que alude a un registro legal y por último, la acepción de escritura que nos convoca, entendida como (…) “una práctica significante de enunciación en la que el sujeto ‘se sitúa’ de una manera particular” (…) “una práctica infinita, en la que se compromete todo el sujeto, y esa práctica se opone en adelante a la simple transcripción de los mensajes” (…) (2013:114)

De este modo conceptualizamos las escrituras de los chicos como una práctica significante de enunciación, y por lo tanto las leemos como producciones singulares en las que cada niño o niña escribe su propia palabra.

Por su parte, Benveniste afirma que la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua “por un acto individual de utilización”. Señala que “En tanto que realización individual, la enunciación puede definirse, en relación con la lengua, como un proceso de apropiación. El locutor se apropia el aparato formal de la lengua y enuncia su posición de locutor mediante indicios específicos, por una parte, y por medio de procedimientos accesorios, por otra. Pero inmediatamente, en cuanto se declara locutor y asume la lengua, implanta al otro delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya a este otro. Toda enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula un alocutario”. (1999: 84-85).

De acuerdo a lo que plantea el autor, la enunciación implica dos figuras que participan de la estructura del diálogo, en la escritura el escritor se enuncia y hace que se enuncien otros individuos.

Se puede pensar que esos otros individuos (los lectores) se encuentran en las escrituras explícita o implícitamente y en el diálogo que se mantiene con el supuesto lector.

Esteban escribe un cuento en el cual relata una historia creada por él. Se trata de un texto de su autoría en el cual se encuentra representado. En él se juega su palabra y su historia, hace hablar a sus personajes.

Cada niño y cada niña, cuando escribe, elabora una escritura de acuerdo a un contenido propio y singular, a sus recursos subjetivos y a sus posibilidades gramaticales. Todos a su manera escriben. Según cómo se lea el escrito cabrá la posibilidad o no de encontrar al autor en el niño.

El juego en la escritura.

La experiencia clínica muestra que cuando se leen las escrituras de los chicos y las chicas consideramos valiosa su escritura, al rescatar su propia voz. La escritura sin censura es una puerta que facilita el despliegue y desarrollo de la autonomía de pensamiento, algo nodal en el trabajo clínico de la psicopedagogía.

Lo que permite resignificar a la escritura es construir otra concepción de ella que se encuentre ligada al juego. Esto facilita el surgimiento de la imaginación y el fantaseo muy propios del juego, que permite dar a esas escrituras un lugar donde todo vale, un espacio sin riesgo. No hay un ideal esperado que tienen que alcanzar. Dice Hebe Uhart que durante la escritura tiene que haber un momento de vacilación, en el que se tiene una idea hacia donde ir y al mismo tiempo no saberlo, para que el texto sea como un viaje, y ocurran novedades en el trayecto, y que escribir es una artesanía, un trabajo como cualquier otro. Decir que escribir es como un viaje que se va definiendo mientras se lo recorre, que tiene que haber momentos de dudas y definiciones, nos recuerda al juego infantil porque es una construcción, porque es grato y placentero viajar. El arte como las artesanías conllevan una tarea lúdica en el momento de la creación.

La producción siempre es valiosa porque se trata de la subjetividad de quien escribe. Y el objetivo principal en la clínica habrá sido alcanzado si las y los pacientes pueden rescatar la propia voz. “Cada persona mira y escucha diferentes cosas y el desafío está en encontrar la propia voz” (Uhart, 2015).

Generar un espacio de escritura como lugar sin riesgo, desacralizado, sin censuras es abrir un camino de producción que nos sorprende porque se facilita la posibilidad de rescatar la propia voz y esto conlleva efectos subjetivantes.

- Ponge (2000) comenta de manera muy gráfica que cuando trabaja en su casa lo hace con los pies sobre la mesa, que necesita comportarse como un mal alumno, y que para escribir lo contrario de lo que escribía por obligación en la escuela es que decidió volverse escritor. En la misma línea Hebe Uhart (2015) decía que el “deber ser” o el “deber hacer” obstruyen la escritura. En la obligación, en el deber ser o hacer, en la tarea para entregar a la maestra no se vislumbra la posibilidad del deseo y la necesidad de escribir.

“Yo debo defender mi veta, mi deseo. A veces la gente no defiende su propia veta porque piensa que no es objeto de literatura, que el tema que eligió es una pavada y no se trata de material literario” Señala Uhart (2015).

Las chicas y los chicos muestran una concepción de escritura acotada. Invitarlos a recorrer otro camino es una construcción. Nos encontramos, frecuentemente, con niños y niñas que no desean escribir, lo evitan o rechazan. El trabajo de resignificación y apropiación de la escritura es un largo camino que recorremos con ellos. La escritura, si está sostenida desde el deseo, puede encontrar un sentido ligado al juego.

Freud señala que la actividad del poeta encuentra sus raíces en el juego infantil, se pregunta de dónde extrae el creador literario los materiales para sus creaciones. Indica en primer lugar que las primeras huellas de la actividad literaria las encontramos en el niño, en su ocupación preferida y más intensa que es el juego.

Freud afirma que (…) “El poeta hace lo mismo que el niño que juega: crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio; esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo resueltamente de la realidad”. (Freud, 1908).

La escritura (como el fantaseo) encuentra sus raíces en el juego infantil. Tanto la actividad literaria como el fantaseo son “la continuación y el sustitutivo de los juegos infantiles” (Freud, 1908). Considerar que los procesos creativos literarios son continuidad del juego infantil nos conduce a pensar a la escritura como una actividad grata, ligada al deseo. (…) “Todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio, o, más exactamente, situando las cosas de su mundo en un nuevo orden, grato para él”. (Freud, 1908).

En una entrevista Julio Cortázar describe en primera persona la relación entre juego y escritura:

- ¿Y creés – te lo pregunto- que si no hubiera conservado esa porosidad que tiene el niño sería el escritor que conocés?

- Evidentemente no. Creo que finalmente para ti la literatura debe ser un juego, un gran juego.

- Me parece muy justo tomar ese camino, porque nos lleva a una tentativa de definición de lo lúdico no como una visión trivial, infantil (el sentido que dan los adultos a la palabra infantil), sino como una actividad profundamente seria, el juego como algo que tiene su importancia en sí mismo, su sistema de valores, y que puede dar una gran plenitud a quien lo está practicando. En ese sentido, la literatura siempre fue para mí un ejercicio lúdico. No creo haber cambiado esencialmente de actitud entre aquel niño que hacía un juguete con el mecano y se pasaba horas inventando una nueva grúa, un nuevo camión, con el placer que eso suponía, y el hecho de inventar un “modelo para armar” en la escritura. Hay una equivalencia que los años no han mellado; no me han cambiado en ese plano. (Gonzalez Bermejo, E. 2013: 41-42)

El lugar del lector para la escritora y el escritor en la clínica

- Ponge (2000) señala que una de sus principales razones para escribir es para hacer algo que pueda ser leído por otro. Es importante que el escritor, en este caso me refiero a las chicas y los chicos, tengan en cuenta al lector. En la clínica un punto a trabajar es la inclusión del otro como lector, el encuentro con ese supuesto lector, su presencia en el momento de la escritura, saber que existe, que alguien va a leer el texto. Esta es una intervención más en el trabajo para que puedan hacer lazo con el otro.

Lucio Mansilla (1940) afirmó: “No aspiro a escribir bien, aspiro a comunicar”. En la clínica de niños con problemas en la constitución subjetiva, hacer lugar al lector, incluirlo en el trabajo de escritura, implica ubicar a los otros y dirigir la escritura con sentido y como acto comunicativo.

El lugar de la lectora en primera instancia es la psicopedagoga, de modo que el trabajo en transferencia también posibilita incluir en la elaboración de la escritura a un Otro que va a leer su texto. La figura del lector es tenida en cuenta por quien escribe. Hebe Uhart (2015) dice que la literatura es comunicar: “El centro de lo que significa escribir un hecho personal en algo de interés para el otro…”. También señala que para escribir elige lo que le interesa y al mismo tiempo debe saber qué puede ser interesante para el lector.

Barthes (2014) plantea: “¿Escribir en el placer me asegura, a mí, escritor, el placer de mi lector? De ningún modo. A ese lector es necesario que lo busque (que lo ligue) sin saber dónde está. (…) No es la persona del “otro” lo que necesito, es el espacio: la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce; que las cartas no estén echadas sino que haya juego todavía”.

Barthes habla de ligar a ese lector, de buscarlo, hay un lazo que une al escritor con el lector. Uno no es sin el otro. La intervención psicopedagógica “trae” a la escena de escritura a la figura del lector y con ello genera la construcción del lazo con el otro.

Intervenciones clínicas: La subjetivación de la escritura

Algunos recortes.

Matías*

Matías tiene 8 años, cursa tercer grado con proyecto de inclusión. Aún no se alfabetizó, el tratamiento psicopedagógico se centró en este trabajo. Es un niño que presenta problemas en su estructuración psíquica. Se encuentra muy interesado en personajes y escenas de películas.

Cuando ingresa al consultorio lo hace hablando acerca de una película o desde un personaje directamente y repite diálogos que recuerda de memoria.

En la escuela, durante gran parte de la jornada no se encuentra dentro de la escena escolar. Cuando tiene que escribir, la maestra de apoyo le dicta letra por letra pronunciando su sonido. Si bien de a poco fue conociendo las letras y la relación con su fonema, no se preguntaba acerca del sistema de escritura. Este movimiento comenzó en tercer grado. El proceso de reconstrucción de la lengua escrita llevó un largo proceso de trabajo tanto en el espacio de trabajo psicopedagógico como en la escuela.

Como dijimos, Matías se encuentra tomado por escenas que se refieren a las películas que mira. Trae escenas a sesión en un continuo, sin detenerse; su discurso gira en torno a ellas. Pide buscar en internet escenas de películas o imágenes de personajes u objetos de ellas.

Matías comenzó a incorporar la escritura a sus escenas. Se encontraba en la escritura pero aún no podía producirla, al menos no podía solo, solicitaba la confirmación de cada grafema que escribía, necesitaba el sostén del Otro para escribir.

Si le proponía un juego o un cuento ajeno a estas escenas los rechazaba: “es aburrido”, decía.

Un día llegó a sesión sumamente angustiado hablando de la película La llorona. Muy asustado me dijo que tenía que escribirle una carta a su amigo Ulises para decirle que no vaya jamás a la iglesia de La llorona.

Entonces me pidió que lo ayudara a escribir: Uli no entres a la iglesia de la llorona.

Fue notable la manera en que se redujo su angustia al terminar de escribir.

Al quedar representada su palabra comenzó a apropiarse de la escritura, a subjetivarla. La escritura dentro de su escena cobró sentido y función mientras que en la escuela era un objeto ajeno carente de sentido.

En el trabajo con niños con problemas en la estructuración psíquica es frecuente ver escrituras desorganizadas, confusas, sin coherencia en los tiempos verbales y en las secuencias temporales. Los personajes aparecen y desaparecen sin explicación porque no está incluido el lector como un Otro que va a leer su escrito o porque no hay separación del Otro y por lo tanto supone que ya conoce lo que él pensó. “En el sentido de la escritura se articula el deseo. La gramática y la sintaxis tienen la función de ordenar el goce. Muchos niños psicóticos no lo tienen ordenado y encuentran en la escritura un modo de hacerlo”. (Cazenave Liliana, comunicación personal, 16 de marzo de 2017)

Durante un largo período Matías se interesó por la película Star Wars y sus producciones se centraban entorno a ella.

El proceso de alfabetización avanzaba sostenido en los temas que lo convocaban fuertemente. Fuera de ello no aceptaba propuestas que lo invitaran a leer o a escribir. Entonces, la escritura aparece solicitada dentro de sus intereses y solo desde allí cobra sentido.

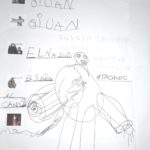

Matías solicita que lo ayude a construir, a hacer un instrumento de poder.

“Tenemos que armar”, dice.

Se trataba de construir andamiajes para que avanzara en su alfabetización, que la escritura y la lectura entraran en su vida como un objeto propio, con sentido, con una clara función comunicativa y social. Y principalmente se intervenía para que Matías se apropiara de la escritura, ya no como un objeto ajeno que solo le perteneciera al ámbito escolar, sino como un objeto subjetivado y subjetivante.

La intervención psicopedagógica convoca a la escritura y a la lectura. Incorpora la lengua escrita en cada sesión. La intervención, desde las propuestas del niño, abre un espacio y un tiempo para el juego, para la escritura y la lectura.

En esta etapa del tratamiento, Matías empezó a escribir espontáneamente, apropiándose de la escritura y presentando producciones alfabéticas. Ya no consultaba antes de escribir cada letra, no buscaba ese sostén, algo del orden de la separación comenzaba a operar.

“Tenemos que armar algo muy importante”, dijo un día.

Tomó hojas y armó un rollo de papel parecido al sable de luz pero más corto. Lo pegó con cinta y por primera vez espontáneamente escribió solo.

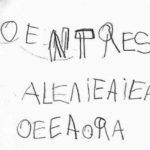

Escribe sobre el armado:

La llave de la ciudad.

Otro día al llegar a sesión, el papá me comentó que se había enojado con Matías en el camino porque pidió visitar en el cementerio al abuelo Carlos para abrir su tumba y ver el esqueleto.

-Con ese tema no se juega- le dijo el padre, no se habla de las películas cuando hablamos del abuelo, no tiene nada que ver… Matías entró al consultorio. No hablaba. Le pregunté qué había pasado pero él no quería hablar. Se sonreía y hacía el gesto de cerrar la boca con su mano como un cierre.

Tomó una hoja, dibujó una lápida con una inscripción, el cajón con el abuelo muerto, una boca que mostraba abiertamente dientes, y abajo escribió ENOJADO. Acá apareció por primera vez una escritura ligada a su vida, no a los personajes que copiaba. Una escritura que representaba, que tenía valor simbólico. Una escritura subjetivada dentro de una escena que representaba algo de su vida, de sus lazos afectivos. Como señala Roland Barthes la escritura constituye “… una práctica significante de enunciación” (Barthes, 2013).

Pablo*

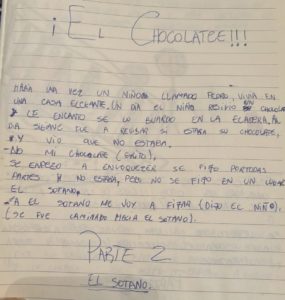

Pablo inició la consulta al repetir 5to grado. En la escuela manifestaban que no alcanzaba los objetivos curriculares para promocionar a 6to. “No quiero escribir, no me gusta, escribo mal, no se me ocurre nada”. “No me gusta escribir porque después hay que poner mayúsculas y todo eso…” Pablo no se apropiaba de la escritura, no la había constituido como lugar de enunciación, de juego, de autoría. No utilizaba puntuación ni mayúsculas. Mostraba desgano y desinterés en las propuestas escolares.

Se ríe mientras escribe. ¿Empezó a jugar?

Soñé que yo era hijo de un señor que escribía películas de dibujos para chicos. Él no hacía los dibujos, sino que inventaba los cuentos y después Walt Disney los dibujaba, pero cada vez que Walt Disney lo dibujaba le tenía que pagar cien mil ($100.000) por eso no hacía tantas tantas películas porque si no tenía que pagar mucho. Entonces Walt Disney le dijo que le iba a pagar dos mil ($2.000). Después de eso mi papá hizo miles de películas y gracias a Walt Disney se hizo famoso.

Un tiempo después tomé ese cuento y le propuse que lo armara como un libro con tapas de cartulina para ubicarlo en un estante de la biblioteca donde se encontrarían también otros cuentos creados por chicos. Eso requirió que se revisara la puntuación y la ortografía para que pudiera ser leído por otros chicos. A diferencia de su modo de responder, esta vez se entusiasmó y escribió su cuento en la computadora. Agregó puntos, comas, y revisó la ortografía para que otros chicos pudieran leer su historia. Me preguntó qué edades tenían los chicos porque quizás no iban a saber leer los números altos y por eso los escribió también con letras “Para que me entiendan”.

*Casos clínicos publicados (Neiman 2017)

Escrituras creativas

Candela

Juan

Fermín

A modo de conclusión

La escritura creativa tiene relevancia en la clínica psicopedagógica en tanto rescata la propia voz. Se sostiene en el deseo de escribir acerca de temas que convocan, y permite un desarrollo de la escritura en todos los aspectos. Se privilegia el contenido y luego se hace lugar al trabajo con los aspectos normativos. Es importante que se establezca un lazo con la escuela de manera que el trabajo con la escritura y los efectos que genera en la subjetividad se extiendan a la esfera escolar.

El trabajo de resignificación acerca de la concepción que tienen los chicos y las chicas de la escritura como lugar de creatividad y juego, como lugar sin riesgo y de disfrute, permite una exploración y un despliegue de la autonomía de pensamiento. De este modo, se presenta la oportunidad de rescatar la propia voz. La inclusión de la figura del lector permite constituir el lazo social y acentúa la idea de que escribir es comunicar.

En la medida de lo posible es importante resignificar junto a las y los docentes la mirada y la lectura de las escrituras creativas de las niñas y los niños. Para ello debemos trabajar también la conceptualización de la escritura para que la forma de escribir no opaque su contenido. Las devoluciones que magnifican la gramática y la sintaxis en desmedro de la historia construída generan un aplastamiento del deseo de escritura y/o una inhibición en las producciones.

La lectura y la escritura son las dos caras del arte de escribir y del placer de leer. Las intervenciones clínicas psicopedagógicas pueden resignificar la escritura pensada hasta el momento como una tarea obligatoria escolar. Es menester otorgarle sentido de creación. Así se puede despertar el disfrute y la belleza del arte de escribir.