Walter Benjamin planteó que la narración concede a lo inolvidable un espacio de resonancia permanente. El concepto de lo inolvidable fue introducido por Benjamin en el prólogo a sus traducciones de los Tableaux parisiens de Baudelaire (1923) a partir de una paradoja que tiene su sesgo psicoanalítico: “… sería lícito hablar de una vida o de un instante inolvidable, aun cuando todos los hombres lo hubiesen olvidado”. Y me permito agregar, lo transmisible es la potencia que hace de un otro la posibilidad de continuar narrando.

No todo es palabra en una historia de vida, pero lo que no llegó a serlo necesita expresarse. Buscará la manera de mostrarse ante un otro al que desconcierta, o lo que es más insólito, se manifestará en el otro. En la escena analítica se deberá poder hacer algo con esa afectación para convertirla en labor analítica. Si no, no habrá lugar para el análisis.

Entonces, el asunto transcurre en un “entre”, ni totalmente en uno ni en otro. Es eso que retorna entre paciente y analista como cuerpo extraño, extranjero a lo dicho, insólito, que intenta un nuevo juego de lenguaje que le permita narrarse. Podemos decir que es una suerte de interferencia en el diálogo y que afectará a ambos, a paciente y analista, en tanto balbucea lo indecible.

La idea de un yo como ejecutante del decir queda abolida. Se pone a rodar otra película que el paciente vivió pero que no podía referir, porque no se tuvieron o se suprimieron las palabras para contarla.

La narración analítica se construye entre lo que uno no acierta a comprender pero muestra y otro que lo recibe desde sus propias interferencias resonantes, posibilitando poner en juego aquellas cosas innombrables de una historia. Y en eso un analista queda afectado subjetivamente. Deberá arreglárselas con aquello que lo hace a uno estar analista, como le gustaba decir a Fernando Ulloa.

Me serviré de una viñeta clínica que comenta Winnicott en su libro Realidad y juego para desplegar lo que vengo formulando. Podemos nombrar a la viñeta como la del hombre que se sentía inauténtico.

El paciente había realizado varios análisis anteriores. Su queja era que, si bien en la vida no le había ido mal, sentía que las cosas se le presentaban carentes de realidad, consideraba que su vida era inauténtica.

En análisis anteriores, lo mismo que en el que emprende con Winnicott, comenta un hecho que fue muy significativo en su vida. Se refiere a que su madre esperaba tener una nena en vez de un varón. Deseo de tal intensidad en la madre, que lleva a que de niño fuese tratado y hasta vestido como una nena.

Si bien esto había sido analizado no había producido demasiados cambios en sus sentimientos de inautenticidad.

En una sesión Winnicott interviene de la manera siguiente:

W: Estoy escuchando a una mujer hablando sobre la envidia al pene

Paciente: Si le hablase a alguien sobre esa mujer, me dirían que estoy loco

W: Soy yo el que ve y escucha a una mujer cuando en mi diván hay un hombre. El loco soy yo.

La intervención de Winnicott muestra algo diferente, escondido, inconfesable. El objeto del deseo loco de la madre introyectado en el paciente y celosamente conservado en tanto manera de satisfacer secretamente a la madre.

La intervención del analista pone al descubierto ese deseo loco materno y su sostén y perpetuación: lo inconfesable del goce de y con la mujer que guarda en él.

Esta intervención marca un antes y un después en el análisis de este paciente. Por primera vez accede a algo que le resulta verdadero.

Entiendo que nada hubiese sido lo mismo si el analista le hubiese dicho: “Usted a pesar de que es un hombre se siente mujer porque su madre lo quería como mujer”. Por el contrario, la intervención de Winnicott tiene una estructura lúdica y dramática en el sentido en que pone en juego y en acto distintos personajes, habilita por primera vez la emergencia de esa mujer en el paciente. Las interpretaciones referidas al deseo de la madre de que quería que su hijo hubiese sido mujer tenían un efecto de comprensión intelectual pero no producían efecto alguno sobre su sentimiento de inautenticidad. Solo cuando esa madre loca fue escuchada hablando en él se tocó el punto guardado celosamente. La preservación de un goce descomedido. Tocó finalmente el cuerpo.

Uno intuye que el analista quedó sorprendido por lo que acababa de decir. “El loco soy yo”. Seguramente le debió haber surgido cierta extrañeza. Una sensación de que algo habló en él.

El miedo del paciente a la propia locura era consecuencia de ese goce encapsulado, encriptado, que lo poseía. Su naturaleza era imposible porque amenazaba a la coherencia de su psiquismo. La intervención pone de manifiesto tanto el deseo loco de la madre como el objeto bizarro en el que se aliena el hijo. Entiendo que no se trata de una identificación, sino de un objeto mixto introyectado con el que se satisfacía solitariamente. El analista da a ver a partir de su intervención la dimensión de lo desmesurado y loco de ese goce que lo habitaba.

El sentimiento de inautenticidad del paciente era consecuente con esta imposibilidad de reconocer la realización velada del deseo loco materno.

No pocas veces cierta interpretación puede convertirse en una forma de legitimar lo conocido, lo sabido consensuado. Un modo ingenioso de descubrir lo previamente aceptado. Entonces se convierte en palabra vacía de significación y de fuerza transformadora. Un baile de sordos con música de mudos.

Para el psicoanálisis la interpretación es una práctica de nuevo cuño, distinta de cualquier hermenéutica, posee carácter performativo en tanto que realiza algo. Propicia el encuentro de la palabra con lo impensado, con lo inaudito y procura hacer oír las voces de la memoria en su dimensión más amplia. Resonancias con lo real que importan a un sujeto. “Una interpretación correcta y oportuna es una especie de contacto físico”, decía Winnicott y ponía a la palabra en correspondencia con el cuerpo. Corporizando al decir.

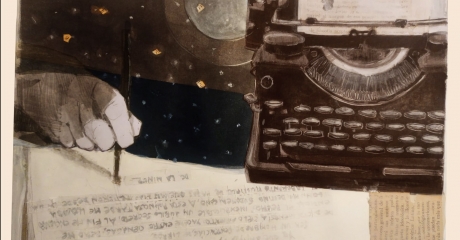

Sumo ahora un ejemplo literario en el camino de seguir planteando una posibilidad de narrativa que corporice experiencia, que haga de lo inaudito algo posible de ser dicho.

En su obra más conocida En busca del tiempo perdido más específicamente en El mundo de Guermantes, Proust relata un suceso que tiene resonancias psicoanalíticas.

El narrador de esta obra literaria, volviendo a su casa de un viaje, ve a su abuela sin ser visto por ella y por un momento no la reconoce.

“No había allí más que el testigo, el observador, con sombrero y gabán de viaje; el extraño que no es de la casa, el fotógrafo que viene a tomar un clisé de unos lugares que no volverán a verse. Lo que, mecánicamente, se produjo en aquel momento en mis ojos cuando vi a mi abuela fue una fotografía…. Por vez primera y sólo por un instante, pues desapareció bien pronto, distinguí en el canapé, bajo la lámpara, colorada, pesada y vulgar, enferma, soñando, paseando por un libro unos ojos extraviados, a una vieja consumida, desconocida para mí.”

En el relato de Proust el narrador repentinamente descubre algo que el velo de su amor por su abuela ocultaba. Lo que el velo le impedía ver era que su abuela estaba por morir. La calavera detrás del rostro. Ver en este instante el cadáver lo dejó atónito. En estado de extrañamiento diríamos psicoanalíticamente. Sabía que se trataba de su abuela, pero por un instante la desconoce.

Lo que ve está más allá de su mirada. Es un encuentro no programado que desestabiliza por un instante su certeza. Quién es esa mujer se pregunta el narrador sorprendido.

Seguramente este breve relato traerá a vuestra memoria aquel bello texto de Freud “Sobre un trastorno de la memoria en la Acrópolis”.

La comparación entre la mirada extraviada del narrador de la novela de Proust que lo lleva por un instante a desconocer a su abuela y el fallo de memoria frente a la Acrópolis que tuvo Freud se sustentan en un mismo mecanismo. El rechazo a lo que no se puede reconocer. En un caso, el cadáver que asoma en la imagen de la amada anciana, en el caso de Freud sabemos que es la muerte de su padre y la prohibición fantasmática de ir más allá del mismo lo que se interpone entre la mirada de la Acrópolis y la duda sobre su existencia.

“Me parecía –confiesa Freud- estar más allá de los límites posibles a los que yo pudiera llegar. Viajar tan lejos, que yo llegara tan lejos”

Inquietante extrañeza que embarga al viajero Freud en el momento en que su paso ya no sigue otras huellas, sino que dibuja las propias.

Momento crucial en que la mirada se extravía. ¿Ante que zozobra la mirada de Freud en Atenas?

“De modo que todo esto realmente existe” se asombra como si en el pasado hubiese dudado de la existencia de la Acrópolis.

Una otra verdad se revela en el campo escópico y conmueve sobremanera al sujeto que mira.

La Acrópolis es el mensajero.

Como el rey Boabdil- nos comenta Freud- cuando le anuncian la caída de la Alhambra, mata al mensajero. Freud al dudar de la existencia de la Acrópolis podemos decir que comete Acropolicidio. Si bien coloca esa duda en el pasado no deja de advertir lo extraño de ese pensamiento. Es que la vista de la Acrópolis le anunciaba que había ido más allá de su padre muerto. Y como nos deja enigmáticamente formulado al final del texto “Pareciera que lo esencial del éxito consistiera en llegar más lejos que el propio padre y que tratar de superar al padre fuera aún algo prohibido”.

En ambos casos lo que prevalece es el desconcierto, el extrañamiento ante aquello que no puede ser reconocido, lo innombrable. El psicoanálisis apunta a poder hacer de eso una narrativa. Convertir en narración transmisible lo que aparece en la dimensión de lo siniestro, esto es de lo familiar que se convirtió en extraño.

Comenta Walter Benjamin que “con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que desde entonces no ha llegado a detenerse. ¿No se advirtió que la gente volvía enmudecida del campo de batalla?

“No más rica, sino más pobre en experiencia comunicable”.

Benjamin fue el primero en ocuparse del empobrecimiento y de la pérdida de la experiencia. A partir del ocaso de la figura del narrador relaciona esta pérdida con la ausencia de un relato capaz de incluir la experiencia vívida como núcleo del mismo. Benjamin le señala a Adorno en una carta que la “metódica destrucción de la experiencia” es uno de los indicadores del estado de barbarie de la modernidad.

Giorgio Agambem más tarde abordó la misma cuestión. En “Infancia e historia” propone que el hombre contemporáneo fue expropiado de su biografía, de su capacidad de hacer y transmitir experiencia.

Mi idea es que la práctica del psicoanálisis es un modo privilegiado de recuperación de la experiencia personal y también social, posibilitando reintegrar en una narración aquello que fue silenciado matando al mensajero.

Narración de nuevo cuño que se constituye en un diálogo inesperado, donde la aparición de lo inadmisible y su reconocimiento posibilita un decir verdadero.