“ Leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Leer aún siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómades”

El infinito en un junco. Irene Vallejo

Texto, tejido, entrelazado. A la manera de un enhebrado de ideas, me propongo realizar un recorrido que abra horizontes hacia la pregunta acerca de la manera en que los modos de producción de subjetividad epocal inciden en las variables que intervienen en la transmisión de nuestra disciplina.

“Inmersos en una cultura de la imagen, de lo efímero, del vértigo, la práctica psicoanalítica es un anacronismo imprescindible” (Viñar, 2018).

Ante lo vertiginoso de los tiempos actuales, ¿cuál es la potencia instituyente de la transmisión escrita para sostener la vigencia del Psicoanálisis? ¿De qué modo se establece como un paradigma que resiste a los tiempos actuales? ¿Cómo sostener la historicidad del movimiento psicoanalítico, entramado de memoria y creación, y relanzar su fuerza transformadora hacia el porvenir?

Algunas postales contemporáneas

El sentimiento de soledad aparece a pesar de estar intensamente “enredados”, interpelando el modo contemporáneo de vincularse. “El lazo implica estar en contacto con las capas profundas que estructuran nuestro ser, al mismo tiempo que con los demás. A la inversa, la búsqueda de una intersubjetividad a cualquier precio nos deja, la mayor parte del tiempo en una separación compartida” (Benasayag, 2025,18). En una carrera de hiperconexión frenética, la trama del tejido social se encuentra debilitada. “Uno de los rasgos del sufrimiento psíquico contemporáneo es esa tristeza diseminada en la cual el individuo constata la erosión de sus vínculos con los otros, sin percibir cuánto se han erosionado sus propios lazos internos “(Benasayag, 2025, 110).

¿Qué lugar hay hoy para la introspección, la interioridad necesaria para la transformación creativa de la existencia, para la creación de producciones escritas, despliegue de ideas, y pensamientos?

Atrapados en un mundo con supremacía de la imagen, que se impone como normativas de vida, se disciplina a los individuos bajo la ilusión de libertad. El yo, fascinado y debilitado, se aliena en identificaciones masivas que promueven obediencia y homogeneización. De ese modo se produce una subjetividad alienada, sometida a una sugestión semejante a la hipnosis, con riesgo de un pensamiento lineal y superficial que debilita la palabra, el pensamiento crítico y el lazo con la verdad. Se da así lo que Nora Merlín denomina la nueva colonización de la subjetividad contemporánea, cuya obediencia es inconsciente ( Merlín, 2020).

Vainer amplía: “El espejo, es un paradigma de esta época. Una forma de estar en el mundo. Si no nos reflejamos, no existimos. Autopistas al vacío. La cultura actual nos entrega a un laberinto de espejos que brinda la ilusión de sostén incorpóreo que se desvanece velozmente.” ( Vainer 2024). Vidas que se exhiben y se prestan a la fagocitación de la lógica del consumo destinadas a lograr desesperadamente la mayor cantidad de visualizaciones haciendo del propio yo, un show, convirtiéndolo en un espectáculo que fluye con una velocidad tal, que anula todo acto de lazo transformador (Sibilia, 2008). Especie de exilio desubjetivante constante, desgarrando tejido social.

Parafraseando a Michelzon, el sujeto de la individualidad (sujeto de masa) vive exiliado de su interioridad, construído cada vez más como un ensamblaje de módulos sin unidad, un perfil algoritmizable, en oposición al sujeto singular que se despliega en el lazo colectivo. Se erige una moral individualista, muy poco autónoma, que cae fácilmente en el pensamiento en masa, de manera homogénea. Sujetos formateados y normalizados por la cultura dominante y sus mandatos (Michelzon 2020). En la era de la inmediatez, en su carácter desorganizante y caótico, se anulan toda historicidad y ligadura. Los tejidos simbólicos corren riesgo de desarmarse.

“Subjetividades adictivas” tal como lo describe Ignacio Lewcowicz, ( Lewcowicz, 1999), cuya lógica social contemporánea la hace posible y necesaria. Lo adictivo se expande hacia el consumo de imágenes, trabajo, objetos, información. Fluir metonímico, en el que todo se espera del objeto, nada del individuo, ni de la historia del intercambio con este. En la fugacidad del instante se excluye la experiencia, el entramado, la transformación mutua, en un sinfín de obsolescencias que anulan toda historicidad.

Los analistas no estamos exentos de estar atravesados por estas variables. Identificar estas coordenadas epocales nos rescata de quedar atrapados en ellas.

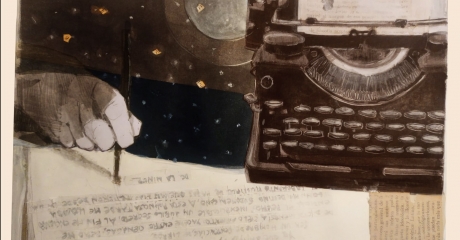

La escritura abre una temporo-espacialidad diferente. Despliega otra espesura, otra temporalidad subjetivante. Construye lazo entre escritor, texto y lector. Exige pausa, reflexividad, pensamiento allí donde se impone lo vertiginoso de la aceleración, del tiempo evanescente y efímero que se desliza sin dejar huella, rastro, memoria, historicidad productora de lazo colectivo.

El acto de escribir se opone así al magma fagocitante del tiempo actual que se vivencia atomizado, en el cual todos los momentos son iguales entre sí. Perdiendo ritmo, cadencias, fluyendo sin detenerse, sumatoria de presentes continuos.

Tal como describe Han en “ El aroma del tiempo” somos testigos de un tiempo de vivencias puntuales que fluyen con una aceleración tal que no se convierten en experiencia. “La destemporalización del tiempo implica la desaparición de los cortes temporales, umbrales y transiciones que son constitutivos de sentido” (Han, 2024, 45).

La traza escrita inscribe un tiempo otro. Invita a un lazo transformador con el texto, a la experiencia de apropiación, elaboración. Subjetiva al escritor y al lector quien al recorrer sus palabras, le otorga sentido y significación, abriendo una temporalidad instituyente. Permite recuperar un tiempo de interioridad. Lo incierto que sorprende en el acto de escribir abre otras dimensiones temporales. A diferencia del tiempo del decir, la escritura inaugura un tiempo para pensar, un tiempo propio, original, único. Ni masificado, ni homogéneo. Tiempo singular. Se opone a la aceleración, al tiempo atrapado en un presente atomizado y sin relato. La palabra escrita nos devuelve una temporalidad subjetivante que rescata al sujeto de la urgencia de lo inmediato. Dique al atravesamiento vertiginoso que nos atraviesa y que nos arroja a la soledad de los laberintos de imágenes, a lo idéntico de los espejos, anulador de creatividad instituyente. Despliega temporalidad, y el tiempo recupera la perdurabilidad de “su aroma”. Abre la posibilidad de habitar lo transitorio de manera significativa y creativa. ( Han, 2024) Tiempos de iniciar, tiempos de recorrer, tiempos de concluir. Variables de creación, de posibilidad de nuevas investiduras, nuevas ligazones, condición de posibilidad para abrir temporalidad a futuro.

Freud, en su texto “La transitoriedad” (Freud, 1916), describe el modo en el que el reconocimiento de los límites del tiempo relanza la libido hacia nuevas investiduras a partir del trabajo del duelo. ”El valor de la transitoriedad es el de la escasez en el tiempo” (Freud, 1916, 309). La caducidad y la finitud, lejos de quitar valor a lo bello, lo intensifican. Todo lo perecedero gana sentido justamente en su condición de transitorio, porque exige elaboración, memoria y creación. Podemos así conceptualizar que la escritura, se inscribe en una temporalidad que deja huella, inscribe y posibilita transmisión anteponiéndose así a lo evanescente del tiempo actual, al despliegue metonímico que no da posibilidad de lazo transformador.

Por el contrario, si todo fuese eterno e inmutable, no habría necesidad de tejer nuevas escrituras ni de recrear sentidos. La caducidad impulsa la escritura como gesto instituyente. La escritura, como tejido de huellas, no cancela la pérdida, la aloja, la historiza y la convierte en legado. Temporalidad subjetivante que construye trama y devenir. Recupera el espesor del tiempo psíquico, de inscripción simbólica, se constituye en acto subjetivante, de transformación y apropiación de sentido. Ante “la vida sin duración”, que sostiene Han, detenerse a escribir y transmitir, hecho que requiere despliegue en el tiempo, es un acto de resistencia frente a la lógica del consumo masificado y su inmediatez así como a la producción y el rendimiento vaciadores de significación y sentido.

El trabajo de historización colectiva que atraviesa al movimiento psicoanalítico como tal tiene el potencial de oponerse al carácter desorganizante y caótico, al sinsentido, especie de coagulación de presente eterno, movimientos de desgarro del tejido colectivo, que caracterizan los tiempos actuales, anulando toda historicidad. Emerge la importancia del despliegue de espacios habilitadores de creación, pensamiento, interrogación crítica e instituyente, exhibiendo porvenir.

“La historia del Psicoanálisis no podrá pensarse con un profundo respeto reverencial a lo ya dicho, pues ello acallaría su propio sentido de autoalteración y transformación. El discurso vivo del Psicoanálisis mutaría en letra muerta y sin sentido. Es que aquello que le otorga valor al discurso vivo es prestarse a morir, a permitir su autoalteración que de lugar a ese juego incesante entre lo que permanece y lo que cambia” (Waisbrot, 1999, 210)

Las certezas devenidas jaulas, los saberes esclerosados, clausurarían así todo movimiento de apertura, continuidad y complejización. La temporalidad se cerraría en sí misma creando una transmisión yerma, infértil, a pura ecolalias repetitivas, dogmáticas y totalizantes.

Freud advirtió que el psicoanálisis no es una cosmovisión. “El psicoanálisis es incapaz de crear una cosmovisión particular. No le hace falta” (Freud, 1933, 168) Oponiéndo así a que el campo psicoanalítico se convirtiera en un sistema cerrado, un cuerpo doctrinario que pretendiera dar respuesta a todo.

Visiones del mundo globalizadoras, coaguladoras de sentido e historicidad.

Advertía ante la posibilidad de la repetición acrítica de los saberes cristalizados.

Los dogmas se ubicarían del lado de la obturación de la circulación intersubjetiva de la palabra, desgarrando así la riqueza del intercambio al interior del colectivo psicoanalítico. Solo tendrían valor las versiones únicas desde los discursos dominantes, impidiendo la apropiación singular y su elaboración, obstruyendo el despliegue de temporalidad e historicidad.

La transmisión en Psicoanálisis debe situarse del lado de la potencia instituyente dentro de sus colectivos. Allí donde la repetición acrítica convierte al psicoanálisis en doctrina, se pierde la alteridad que lo funda. Filiaciones dogmáticas que se cierran sobre sí mismas clausurando porvenir. Frente a este peligro, la transmisión debe sostenerse como práctica a predominio de Eros, deseo de saber, hospitalidad para lo nuevo, lazo que enlaza y crea, escritura que deja huellas pero no esclerosa sentidos. Transmitir psicoanálisis, entonces, no es legar certezas, sino mantener vivo el impulso instituyente que resiste la colonización del pensamiento y abre la posibilidad de historización subjetivante.

Una transmisión implicada, comprometida con la habilitación del despliegue de la pulsión de saber anudada al placer de pensar (Aulagnier, 1975) garantizará la apuesta a un futuro constituyente de nuestra disciplina, anudado en el trabajo de historización colectiva.

La pulsión de saber hunde sus raíces en la investigación sexual infantil (Freud, 1905) pasando por diversas teorizaciones que la complejizan. Se la retoma para vincularla con la curiosidad y el concepto de pulsión de apoderamiento (Freud,1915), dando cuenta de que en el proceso de conocimiento se despliega una fase de apropiación necesaria, para luego poder metabolizarla y transformarla en saber subjetivante, creador de nuevos sentidos desde la singularidad. Luego se ampliará el concepto hacia la sublimación de esta pulsión, dando origen a intereses intelectuales y científicos (Freud,1933). Recorrido que podrá ser transitado si la pregunta, la vacilación de saber está facilitada, si la apropiación subjetiva está habilitada.

Parafraseando a S. Bleichmar, transmitir no es trasvasar sentidos, sino implicarse en el acto mismo de fundación del deseo de saber en el otro. Es un acto instituyente. Esto es crear las condiciones para que algo nuevo se inscriba ( Bleichmar S.1993).

En épocas de búsqueda de certezas oraculares, obturadoras de curiosidad y tiempos de exploración, de respuestas inmediatas prometedoras de saber sin fisuras de las inteligencias artificiales, promover este recorrido es una de los desafíos de la época. Tolerar el dique de un no-todo inabarcable e incognoscible puede transformarse en renovadas búsquedas posibles, siendo la incertidumbre motor de exploración de lo inédito, creativo e instituyente. El movimiento pulsional deseante se abre ante lo ausente, el límite, el enigma. En ese sentido, la transmisión escrita, si se realiza en clave de apertura, si se posiciona desde la pregunta como posición ética, sostiene la porosidad del texto, e invita al debate con y desde el texto, y a la continuidad de pensamiento crítico. Va trazando huellas para extender recorridos inéditos sin anclar con contenidos clausurantes. Recupera la vitalidad de lo humanamente incompleto, el error, el inconsciente y sus efectos, la implicación subjetiva inevitable de los autores así como de sus interlocutores en sus diversas lecturas.

Aulagnier anuda la importancia del placer al acto de pensar y de investir nuevos conocimientos, tanto en la clínica como en la construcción de conocimientos del edificio conceptual psicoanalítico y su transmisión instituyente potenciadora de nuevos sentidos. Implican “investir con placer la posibilidad de tener que pensar lo inesperado” ( Aulagnier 1976, 326) abriendo así la posibilidad de construir una narrativa en la cual el sujeto se reconozca como autor de su decir, de su pensar, y continúe en la exploración. Movimiento inaugural que se opone a la saturación vertiginosa de sentidos, acogiendo el no saber, lo aún no dicho, lo novedoso.

“De lo contrario el pensamiento devendrá eco mortífero y clausurante. Alienación al pensamiento de lo ya pensado por otro, decatectización del proyecto propio, del tiempo futuro en provecho de la idealización masiva de un proyecto supuestamente ya realizado por otro” ( Aulagnier 1979,19).

Resultará así la exclusión de toda duda, de toda fuente de conflicto. ”Para preservarse de esta exclusión, el yo se verá entonces obligado a tomar a su cargo la muerte de esas partes de su propia actividad de pensamiento que permiten diferenciarla de lo que que no sería más que una actividad de repetición, de memorización, de retomar como un eco algo ya pensado por otro y para siempre” ( Ibid.)

Castoriadis ( Castoriadis 2008) enfatiza la importancia de la creación instituyente que habilita la práctica psicoanalítica. La define como una actividad práctico- poiética, poiesis como creación, cuyo resultado debe ser la autoalteración del yo. Su objeto es el devenir de la subjetividad reflexiva, capaz de deliberación y voluntad, y el establecimiento de una relación entre esta y su inconsciente, es decir su imaginación radical, fuente de creatividad. La transmisión puede ser sede de apertura hacia la autonomía reflexiva del colectivo psicoanalítico y sus miembros, o puede obturar el pensamiento crítico. En esa saludable tensión entre lo instituido que da base y lo instituyente que abre hacia la continuidad transformadora, se facilitarán las condiciones para liberar la creatividad colectiva, desde la ética de la alteridad. Transmisión, ética y alteridad, en su reconocimiento de la otredad se conjugarán como modos de apuesta a futuro de una praxis, propiciando la emergencia de sujetos capaces de pensar, revisar, transformar el legado recibido, rescatándose así de filiaciones dogmáticas, esterilizadoras de sentido. La transmisión se posiciona como campo fértil en tanto habilita interrogantes, deja espacio a lo no dicho, a lo aún por advenir, instituye, deja en suspenso, sostiene tiempos de reflexión, el pasaje transgeneracional, la posibilidad de que cada analista inscriba su singularidad en la trama colectiva.

Transmisión escrita que abre a un intercambio dialógico desde la ética de la alteridad, fundando historicidad y lazo. Dialogar es ir al encuentro con el otro “ a través de la palabra” (etimología de la palabra diálogo, Real Academia Española, 2024). Podemos enfatizar la importancia del encuentro con el otro y en ese intercambio fecundo que ocurre a través de ese recorrido dialógico con un otro, abrir hacia la posibilidad de transitar lo que inquieta, lo que complejiza, lo que arma pregunta. No se realiza en soledad, funda tejido simbólico. Lo dialógico en psicoanálisis es un dispositivo transformacional, en el que el sujeto se constituye y se transforma en la palabra compartida. Así, el diálogo analítico se vuelve un espacio instituyente de subjetividad; no transmite certezas, sino que habilita la historización, sosteniendo claves de la presencia de Eros como fuerza de ligadura y apertura a lo nuevo. No buscará la síntesis que elimine la contradicción, sino que mantendrá la complejidad de lo irreductible. Se establecerá en un entre-dos que abra a lo nuevo, sin disolver la diferencia ni borrar la singularidad. Solo un diálogo abierto con el otro (y con lo otro, lo no sabido, lo aún no representado) permitirá que la transmisión sea instituyente y no mera repetición. En ese transitar entre lo dicho y lo silenciado, lo instituido y lo instituyente, entre la fidelidad a conceptos de manera cristalizada acrítica y apertura a su revisión y reformulación, lo dialógico encarnará la potencia creadora del Psicoanálisis.

En la transmisión escrita, el principio dialógico con el texto cobrará espesura, en tanto instaure una temporalidad singular. Tiempos de reflexión, lectura y relectura, preelaboración que se suscitará en el más allá del texto leído y continuará cobrando interpretaciones y novedosos enlaces, incluso generaciones después. Lazo abierto y diferido en el tiempo. Apertura a lo prospectivo creativo e instituyente. Se trata de una alteridad temporal, donde el lector se vuelve interlocutor, y el texto, soporte de un lazo transgeneracional.

En la saludable tensión entre herencia – innovación, saber instituido – poiesis, se articularán nuevas aperturas instituyentes. “Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo” ( Freud, 1913, 159).

Trabajo activo de apropiación y elaboración con potencia historizante. Legado y creación se enhebrarán recursivamente, garantizando la continuidad y constante renovación del acto de transmisión a futuro.

“Si la asunción de una herencia implica trabajar para ganársela, no es tarea menor separar de ella lo inservible, lo que hace obstáculo para su despliegue pleno, sabiendo que quienes nos hicieron el legado intentaron darnos lo mejor, pero no pudieron dejar de concebir lo mejor en términos de la época que les tocó vivir y de la historia que los marcó. En la necesaria combinación entre la filiación, que siempre se establece sobre la base del amor, que no implica destrucción sino deconstrucción, reside el futuro de toda herencia. De este modo nos posicionamos ante el pensamiento de los analistas que nos precedieron para que su legado no se fetichice, ni se destruya.” (Bleichmar S. 2006, 11).

Considero que desde esta postura, los analistas podremos dialogar con nuestros saberes y entre nosotros en libertad, construyendo nuevas brújulas con rigurosidad científica y creatividad instituyente en aras de la complejización y crecimiento constante de nuestro campo disciplinar.

Expandiendo la territorialidad de Eros podremos constituirnos en cartógrafos en movimiento constante, descubriendo nuevos horizontes, corriendo fronteras, construyendo puentes, sosteniendo la condición de nómades en exploración constante, anudando lazo, transmisión y alteridad en un movimiento de resistencia emancipatoria, sosteniendo la letra viva del Psicoanálisis, implicado y comprometido con los avatares epocales renovando su potencia transformadora invistiendo futuro entramado en la potencia de lo colectivo que lo instituye.