| Tercera tópica | Imprimir este artículo | |

|

Entrevista a la doctora Piera Aulagnier María Cristina Rother de Hornstein Luis Córdoba El niño del psicoanálisis: distintos modelos teóricos y sus consecuencias en la clínica María Teresa Cena Criterios de curación y objetivos terapéuticos en el psicoanálisis Aldo Melillo

Criterios de curación y objetivos terapéuticos en el psicoanálisis. Obra de Bleger Mariano Dunayevich

Criterios de curación y objetivos terapéuticos en la obra de Liberman Benzion Winograd

Reseñas

Jaime Lutenberg

Aldo Melillo

Rubén Zukerfeld

Comentarios de textos

Revista Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados Nº 27

Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica Leonardo Peskin por María Teresa Reddel

Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas Aldo Melillo, comp. Elbio Suárez Ojeda, comp. por Mabel Rosenvald de Baril

Prevención en salud Mental. Escenarios actuales. por María Rosa Pennacchioni |

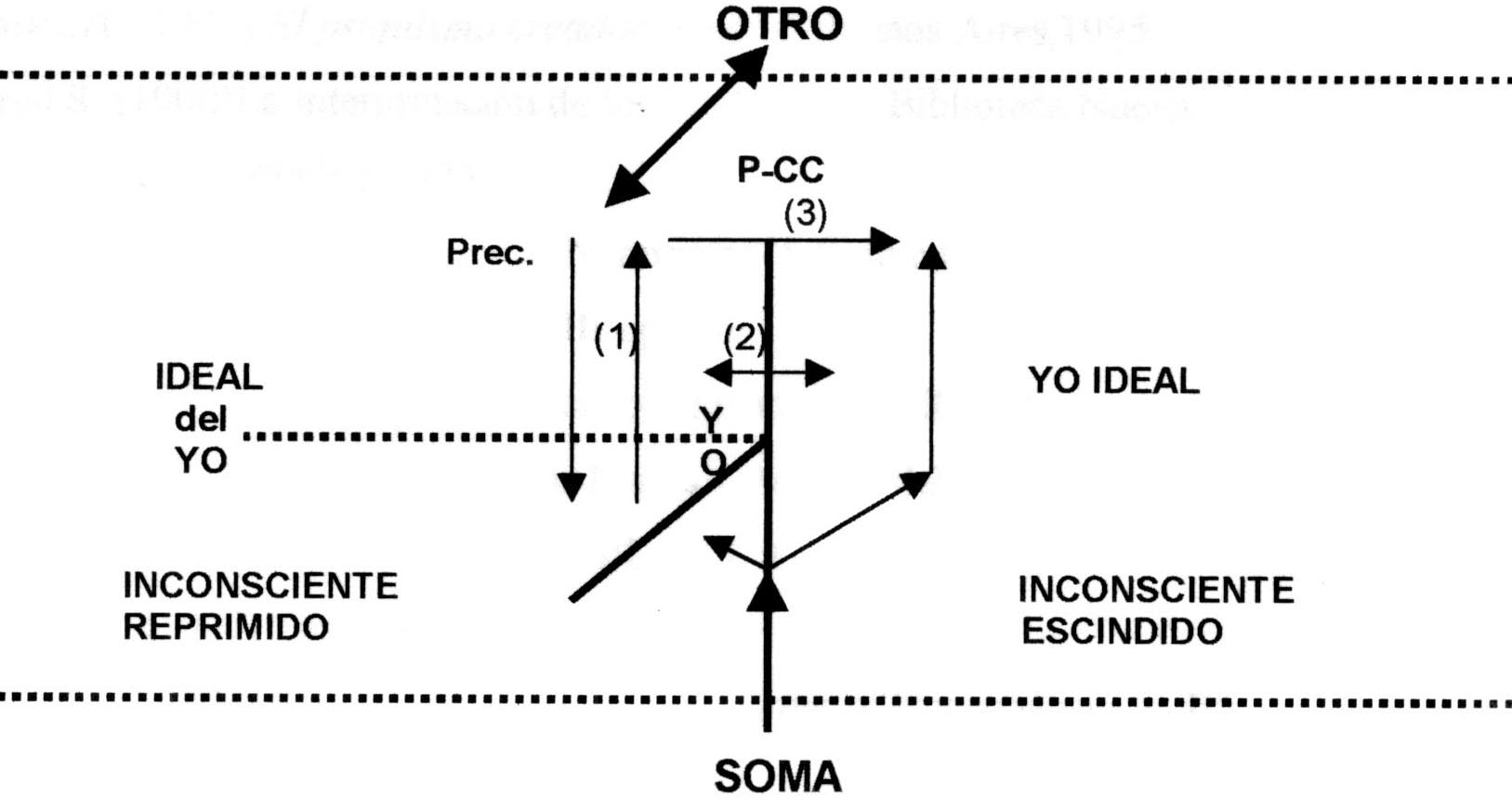

Rubén Zukerfeld La "tercera tópica" constituye la representación gráfica metafórica de la heterogeneidad y coexistencia de funcionamientos psíquicos inconscientes de estructura representacional y no representacional

1. Definiciones

1.1. Se trata de un modelo del aparato psíquico, entendido como la construcción del psiquismo entre soma y otro, caracterizado por la introducción en la segunda tópica freudiana de la escisión como mecanismo universal y estructurante que permite la coexistencia universal de dos grandes modos de funcionamiento (Zukerfeld, 1992,1993,1994,1996,1998; Zukerfeld y Zonis Zukerfeld, 1990,1999, 2001).

1.2. Esta Spaltung es representada tópicanente (véase figura 1) como barra vertical perpendicular a la barra horizontal que desde la segunda tópica representa a la represión y junto con ella ordena el encuentro entre dos exigencias de trabajo, una de carácter biológico y otra de orden intersubjetivo. Desde el punto de vista económico se diferencian: a) los mecanismos de carga y descarga que corresponden a huellas activables pero no evocables, correspondientes a las magnitudes no procesables de efecto traumático originadas en las dos fuentes citadas, b) las cargas que por ligadura serán captadas por la representación de cosa y la de palabra descriptas por Freud. Desde el punto de vista dinámico se describen en este modelo tres dinamismos: 1) el de la represión y sus procesos de investidura y desinvestidura, progresivos y regresivos propios del conflicto (movimiento “vertical”), 2) el de la escisión que determina predominios en P-CC de procesos o descargas (movimiento de vaivén horizontal o barrido), 3) el de la vinculación que pone en relación los procesos (a) con las descargas (b), constituyendo procesos terciarios.* Desde el punto de vista tópico se describe un espacio de producción intersubjetiva con sus diferenciaciones e instancias constituyendo una estructura edípica conflictiva donde se encuentra el ideal del yo, y otro espacio donde se asienta el yo ideal como parte de una estructura narcisista nirvánica. De esta manera, el aparato psíquico final del año 1933 pasa a ser un modo –también universal- de funcionamiento psíquico que coexiste con otro que corresponde a lo inconsciente escindido. Esta última noción constituye el núcleo duro de la tercera tópica.

2. Antecedentes

2.1. Nuestra formulación de una tercera tópica fue desarrollada a fines de la década del ochenta y presentada por primera vez en el VII Simposio de la AEAPG de 1990. Posteriormente fue publicada en un libro, en la Revista de Psicoanálisis, en la Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y aceptada para su presentación en Ámsterdam en el XXXIII Congreso Internacional de Psicoanálisis, IPA. En 1996, en la segunda edición del libro de 1992, se realizaron modificaciones y actualizaciones, y luego fue publicada en Aperturas Psicoanalíticas (Internet), obtuvo una mención especial en el III Congreso Argentino de Psicoanálisis, fue parte de un nuevo libro en 1999, y su última versión fue aceptada para su presentación en Niza en el XLII Congreso Internacional de Psicoanálisis, IPA (2001).

2.2. Antecedentes de la noción de “inconsciente escindido” En la historia del psicoanálisis han habido numerosas menciones a lo que entendemos como inconsciente escindido y sus producciones. Ya en Freud, en el “núcleo actual” de las psiconeurosis y en “la obsesión de repetición [que] reproduce sucesos del pasado que [...] no entran en la zona de los impulsos eróticos reprimidos”, y posteriormente los elementos y pantalla beta como aglomeración no integrada y el “terror sin nombre” en Bion, el terror al derrumbe como signo-huella que no pudo simbolizarse en Winnicott, lo Real como fuera del lenguaje e inadmisible a la simbolización en Lacan, lo originario y el pictograma en Aulagnier, el teatro de lo imposible y la histeria arcaica en McDougall, la escisión esencial en De M’Uzan, los dinamismos paralelos en Marty , lo no representable en Missenard ,lo ignoto e incognoscible en Rosolato, lo arcaico y la negatividad radical en Kaës,, el inconsciente ante-represión de Rousillon, la delegación de lo no figurable en Botella, la idea de lo “prepsíquico”, el trabajo de lo negativo y los desarrollos sobre la escisión en Green, el lugar del doble inmortal en Aragonés, el inconsciente originario y las memorias procedimentales en Bleichmar. Esta lista no pretende ser exhaustiva ni estricta pero alude a las diversas consideraciones en la literatura psicoanalítica acerca de lo que está funcionando en un orden no representacional. En este sentido creemos que el término “escindido” es el que mejor da cuenta de nuestra conceptualización por tres motivos: a) jerarquiza el mecanismo de escisión como separación originaria, global y persistente; b) enfatiza su dimensión estructural, que a nuestro modo de ver sigue en la trayectoria freudiana el mismo recorrido de la represión que primero fue una defensa histérica y luego un mecanismo universal; c) lo desvincula de cualquier énfasis en lo infantil o en lo patológico, ya que se trata de un sistema constitutivo y permanente.

2.3. Antecedentes del término “tercera tópica” El término tercera tópica como tal fue utilizado por André Green (1975), Norberto Marucco (1978,1980,1998), Eduardo Raggio (1989) y César Merea (1984,1994, 2003), por autores winnicottianos ( v.g. Accioly Lins, 1994) y aquellos vinculados con la psicosomática (v.g. Rappoport de Aisemberg, 2001). Marucco y Raggio han enfatizado lo escindido, mientras que Merea lo ha hecho principalmente sobre lo intersubjetivo, existiendo además autores como Kaës que han reclamado por esta revisión metapsicológica desde esta última perspectiva. Cabe recordar aquí que Laplanche y Pontalis (1968) definen como “tópico” el punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico en cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y dispuestas en un determinado orden entre sí, lo que permite considerarlo metafóricamente como lugares psíquicos de los que es posible dar una representación espacial figurada. Es así que si alguna noción teórica se presenta como tópica, alude a funciones que se representan en el espacio (véase 2.3.2). 2.3.1. En Freud, es claro que son los datos clínicos provenientes del estudio de los sueños y de las psiconeurosis los que originan las tópicas. Su modificación y el pasaje de la primera tópica (1900) a la segunda (1923) dependen de esos observables. Conviene tener en cuenta que previamente al desarrollo de la primera tópica existen algunos indicadores clínicos que provienen de las neurosis actuales que no adquieren estatus metapsicológico, como las psiconeurosis de defensa que se explican perfectamente con las categorías de este primer modelo. Existen además en la obra freudiana numerosos avances teóricos, entre la presentación de la primera y la segunda tópica, y con posterioridad a esta última, que no tuvieron una integración coherente en los modelos, como los conceptos de doble elección objetal y la dinámica del Ideal, los fenómenos vinculados con el doble y lo siniestro y, fundamentalmente, la noción de escisión del yo. Esta última noción, desarrollada en un trabajo inconcluso de 1938 y en el Compendio de psicoanálisis (1938), es diferente de otras Spaltungen freudianas y posfreudianas. Obsérvese incluso que el aparato psíquico que Freud describe en 1933, no da cuenta del fetichismo presentado en 1927, y que el concepto de escisión del yo que lo caracteriza no tiene cabida en el modelo final integrativo de 1933. 2.3.2 Es importante destacar que, cuando se utiliza el sustantivo “tópica”, se alude a una representación gráfica, es decir, a un diseño en un espacio plano que metaforiza funcionamientos que justamente no se localizan en un espacio tangible. La utilización del adjetivo ordinal “tercera” implica además un posicionamiento en línea con la enumeración freudiana. Estas dos precisiones son necesarias para comprender que en la historia del psicoanálisis existen diversas concepciones de gran riqueza heurística sobre el aparato psíquico, el funcionamiento mental y la construcción de la subjetividad. Pero para ser consideradas tópicas deben ser pasibles de una metáfora gráfica, y para tener una calificación ordinal –en pos de una higiene conceptual- deberían respetar las convenciones freudianas.

3. Fundamentos y corolarios

3.1. Este modelo metapsicológico se sustenta en cuatro conceptos fundamentales: a) La noción de heterogeneidad del inconsciente: existen varios funcionamientos u operatorias con características diferentes de modo que no es posible hablar de un inconsciente homogéneo. En este sentido, la noción de modularidad (Bleichmar, 2001) ejemplifica bien lo antedicho. b) La noción de coexistencia: los distintos funcionamientos se dan simultáneamente y las producciones finales incluyen siempre aspectos variables de los mismos. c) La noción de correspondencia: los funcionamientos que se describen intentan estar acordes con las investigaciones sobre las memorias y las emociones y con los desarrollos de las disciplinas de la subjetividad. d) La noción de recursividad: los funcionamientos se describen de acuerdo con el paradigma de la complejidad, donde se cuestionan los determinismos lineales causa-efecto. 3.2. Finalmente, otro aspecto a considerar tiene que ver con lo que este modelo implica para una disciplina como el psicoanálisis. Para algunos autores, las dos tópicas freudianas alcanzan como modelos explicativos; para otros, toda tópica es intersubjetiva; hay investigadores que no tienen preocupaciones tópicas, existen topologías no freudianas, y están los que enumeran tanto eclipses de las tópicas como cuartas tópicas. Pero en todos ellos, además de sus preocupaciones teóricas y epistemológicas, existen fundamentales intereses clínicos. En este sentido, la tercera tópica que planteamos es un modelo general, y su funcionalidad está destinada a dar cuenta de la clínica. Esto significa que, dada la complejidad de las manifestaciones clínicas, cuando este modelo plantea la coexistencia de dos modos de funcionamiento puede pecar de reduccionista. Sin embargo, a partir de establecer dos grandes “géneros” se alude a la coexistencia de muchas “familias” de procesos y a una cantidad innumerable de “especies” producto de la combinatoria de esas “familias”. Esto quiere decir que una determinada manifestación clínica de un sujeto en un contexto histórico y ambiental determinado (“especie”) es parte de “familias” (formaciones clínicas, rasgos subjetivos, sistemas motivacionales) que por definición comparten predominios variables o cristalizados de los dos modos (“géneros”) de funcionamiento psíquico. En definitiva, esta perspectiva metapsicológica se ofrece para ser puesta a prueba como modelo teórico que permita articular la metapsicología y la clínica psicoanalítica tanto con los avances de las neurociencias como con los desarrollos de las disciplinas de la subjetividad. Figura 1. Tercera tópica

Bibliografía Accioly Lins, M .: “Terceira tópica?”, III Encuentro Winnicottiano, Gramado, 1994.Aragonés, R. J.: El narcisismo como matriz de la teoría psicoanalítica, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.Aulagnier , P. (1975): La violencia de la interpretación; del pictograma al enunciado, Buenos Aires, Amorrortu, 1997.Berenstein, I. : El sujeto y el otro. De la ausencia a la presencia, Buenos Aires, Paidós, 2001.Bion , W. R. (1963): Elementos del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1966.Bleichmar, H. (1999): “Fundamentos y aplicaciones del enfoque modular transformacional”, Aperturas Psicoanalíticas, 1, Internet. — (2001): “El cambio terapéutico a la luz de los conocimientos actuales sobre la memoria y los múltiples procesamientos inconscientes”, Aperturas Psicoanalíticas, 9, Internet. Dejours, Ch.: “La troisieme topique”, en Lecores entre biologie et psychanalyse, París, Gallimard, 1986.De M’Uzan, M .: La boca del inconsciente . Ensayos sobre la interpretación, Buenos Aires, Amorrortu, 1994. Fiorini, H.: El psiquismo creador, Buenos Aires, Paidós, 1995.Freud, S. (1900) : La interpretación de los sueños, O. C., Madrid, Biblioteca Nueva, 1973, t. I.— (1914): “Introducción al narcisismo”, ob. cit., t. II. — (1919): “Lo siniestro”, ob. cit., t. III. — (1920): Más allá del principio de placer, ob. cit., t. III. — (1921): Psicología de las masas y análisis del y, ob. cit., t. III. — (1923): El yo y el ello,b. cit., t. III. — (1927): “Fetichismo”, ob. cit., t. III. — (1932): Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, ob. cit, t. III. — (1938a): Compendio de psicoanálisis, t. III. — (1938b): “La escisión del yo en el proceso de defensa”, ob. cit., t. III. Green, A. (1972) : “Notas sobre procesos terciarios”, en La metapsicología revisitada, Buenos Aires, Eudeba, 1996.— (1975 ): “El analista, la simbolización y la ausencia en el encuadre analítico”, en De locuras privadas, Buenos Aires,. Kaës, R. (1989): “El pacto denegativo en los conjuntos trans–subjetivos”, en A. Missenard y otros, Lo negativo. Figuras y modalidades, Buenos Aires, Amorrortu, 1991.— (1999): Las teorías psicoanalíticas del grupo, Buenos Aires, Amorrortu, 2000. Lacan, J. (1953-1954): El Seminario. Libro I, Los escritos técnicos de Freud, Buenos Aires, Paidós, 1981.— (1974-1975): “Le Séminaire. Livre XXII, RSI”, Ornicar, Ornicar?, 2-5, 1975. Laplanche, J . y Pontalis, J.-B. (1968): Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor,1971. Marucco, N. : Cura analítica y transferencia. De la represión a la desmentida, Buenos Aires, Amorrortu, 1999.Marty, P. : La psicosomática del adulto, Buenos Aires, Amorrortu, 1990.McDougall, J. : Alegato por una cierta anormalidad, Barcelona, Petrel, .— : Teatros del cuerpo, Madrid, Julián Yébenes, 1991. Merea, C.: La extensión del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1994.— : Parejas y familias. Psiquismo extenso y psicoanálisis intersubjetivo, Buenos Aires, Lugar, 2003. Missenard, A. y otros (1989): Lo negativo. Figuras y modalidades, Buenos Aires, Amorrortu, 1991. Raggio, E.: “Sobre la escisión del yo. Reflexiones sobre una tercera tópica freudiana”, Revista de Psicoanálisis, XLVI, 2-3, 1989.Rappoport de Aisemberg, E.: “Revisión crítica de las teorías y los abordajes de los estados psicosomáticos”, Revista de Psicoanálisis, LVIII, 2, 2001. Rosolato, G.: “Lo negativo y su léxico”, en Missenard y otros, Lo negativo. Figuras y modalidades, Buenos Aires, Amorrortu, 1991.Rousillon, R. (1991): Paradojas y situaciones fronterizas del psicoanálisis, Buenos Aires, Amorrortu, 1995. Zukerfeld, R.: Acto bulímico, cuerpo y tercera tópica, Buenos Aires, Vergara, 1992.— : “Tercera tópica y locuras públicas: de lo limítrofe a lo central”, Revista de Psicoanálisis, XLIX, 3-4, 1992. — : “Acerca de la tercera tópica”, XXXIII Congreso Internacional de psicoanálisis, IPA, Ámsterdam, julio de 1993. — : “Locuras privadas, locuras públicas. La tercera tópica”, Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo, XVII, . — : Acto bulímico, cuerpo y tercera tópicaulímico, cuerpo y tercera tópica, Buenos Aires, . — : “Psicoanálisis actual: tercera tópica e interdisciplina”, III Congreso Argentino de Psicoanálisis (Mención Especial III Congreso Argentino de Psicoanálisis), Córdoba, 1998. — : “Psicoanálisis actual, tercera tópica y contexto social”, Aperturas psicoanalíticas, 2, julio de 1999. — : “Psicoanálisis y procesos terciarios: resiliencia y prácticas sociales transformadoras”, ICongreso Internacional de salud mental y derechos humanos, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), Buenos Aires, 2002. Zukerfeld, R. y Zonis Zukerfeld, R. (1989): “Acerca del inconsciente: la tercera tópica freudiana”, VII Encuentro y Simposio Anual AEAPG, Buenos Aires, 1990.— : Psicoanálisis, tercera tópica y vulnerabilidad somática, Buenos Aires, Lugar, 1999. — : “Tercera tópica, sostén vincular y vulnerabilidad”, XLIICongreso Internacional de Psicoanálisis, julio de 2001. — : “Procesos terciarios” (Premio FEPAL 2002), XLII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Montevideo, septiembre de 2002.

*Descriptos por Green (1972) y trabajados por Chiozza (1980) y

especialmente por Fiorini (1995) en relación con los procesos

creadores. En este sentido,

hemos hecho nuestros

los desarrollos (Zukerfeld

y

Zonis Zukerfeld, 2003)

,

que son las bases

metapsicológicas de la creatividad y la creación frente al trauma

(prácticas sociales transformadoras, resiliencia).

|

próximo número primavera 2004 |